9月末、充電器に関する投稿で「今どきのバッテリーは長く使うものらしい」というようなことを書いたのに、C5エアクロスのバッテリーが突然死らしいことになりました。

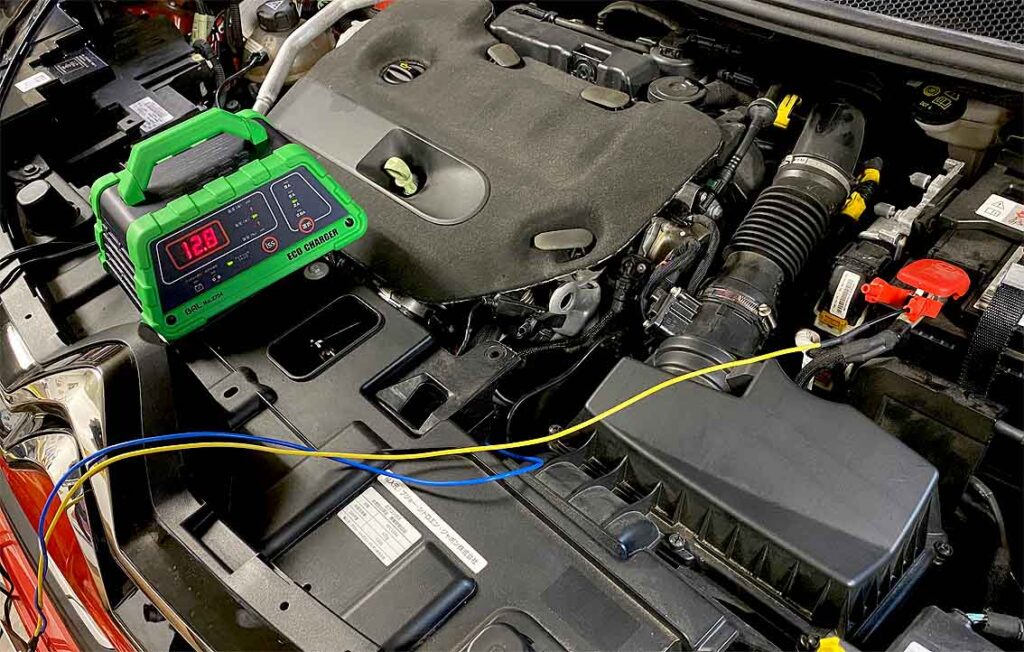

このところ急に冷え込んできたせいか、家電のリモコンとかPCマウスなどの電池がバタバタと力尽き、この感じではクルマも充電をしておいたほうがいいだろう…と充電器を繋いだところ、いつもとは違うおかしな表示が出るばかり。

首をひねりながらドアを開けると、室内は様子がヘンで真っ暗闇、スタートボタンもリモコンキーもまったく反応がなく「うあー、、!」っとなりました。

2CVでひと騒ぎした電気問題が、エアクロスへ飛び火したのか?

光るものがすべて失われて冷ややかに固まったような車内。

光るものがすべて失われて冷ややかに固まったような車内。

しばらく充電を続けるも、直感的に「これは終わっている」と悟ったから、ぐずぐずしても時間の無駄となるだけ、これではバッテリーが復活するとも思えないし、多少しても安心して使えるはずもない、、

すぐにバッテリー店に連絡、向こうから折り返して適合もわかり、さらに在庫もあるというので、一気に購入へと一直線に動き出しました。

このとき、あいにくゴルフが手許になかったけれど2CVは問題なくエンジンが掛かったから、これで行くしかないと覚悟を決めて片道30分ほどの倉庫店まで行き、新品バッテリーをトランクに乗せて無事に戻ってくることができました。

今どき2CVみたいな超時代遅れなクルマでも、いざとなれば実用面での役割を果たし、突然倒れたエアクロスの窮状を救ってくれたところがなんとも愉快であるし少し感動的でした。

バッテリー店の倉庫は、壁一面ご覧のとおりの壮観な眺めです。

バッテリー店の倉庫は、壁一面ご覧のとおりの壮観な眺めです。

昔はハイドロ車が立ち往生したり、つまらぬトラブルで動けなくなったとき「結局最後に頼りになるシトロエンはいつも2CVだ!」と言い合ったものでしたが、そんな談笑がなつかしい記憶と共に蘇ってきたり。

淡々と、騒がず、驕らず、自分のペースで走って人と荷物を運搬できるから、ついでに帰りはホームセンターに立ち寄って枝箒を買ったはいいけれど、これがなかなか入らず、ついに先をぐいと曲げて遮二無二押し込んで帰ってきました。

積み込んでくれましたが「このクルマ用ですか?」と聞かれました。

積み込んでくれましたが「このクルマ用ですか?」と聞かれました。

購入したバッテリーはCCQ内でも定評を得て久しい韓国製(こちらではもう常識になっています)で、博学なSさんによればBOSCHであれVARTAであれ、現在の自動車用バッテリーの大半は韓国の同じ工場で製造されているそうで、その品質は有名ブランド品とまったく遜色ないのに、価格は相当にお安いのが助かります。

*

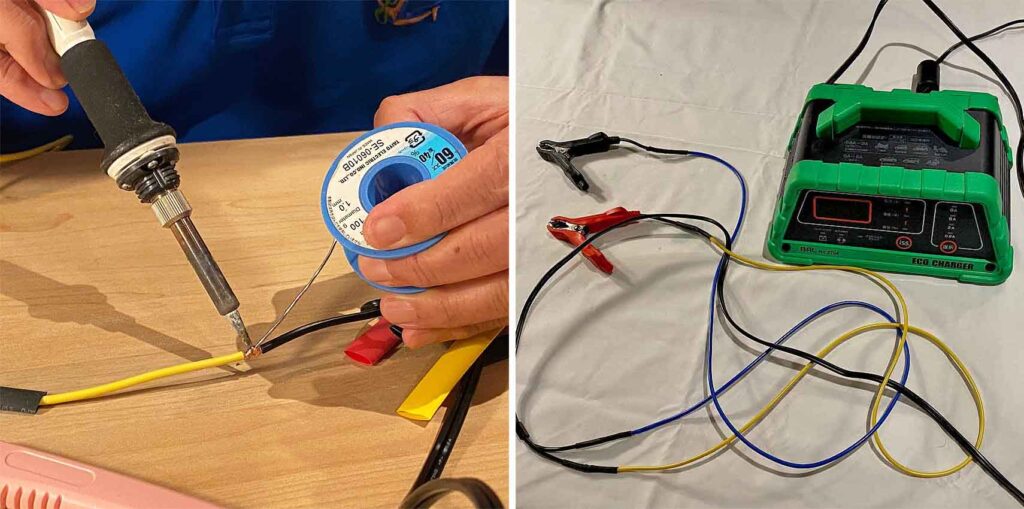

交換には例によってducaさんのお手を借りることになり、いつもありがたいことです。

約束の時間に来られて、それでは作業開始というわけでバッテリーの+側ターミナルを確認がてら触られていると、その刹那、あたりに「クー」という周波の音が聞こえて、「えっ、まさか!」という不穏なものがよぎりました。

ちびまる子ちゃんの、顔に数本の斜線が入るあれです。

この音は電気が通じていればこそだから、まさかという気持ちで室内を覗くとメーターには光が戻っており、エンジンボタンを押すと「クルルル、ブオン!」とかかりました。

なんたることか!!!

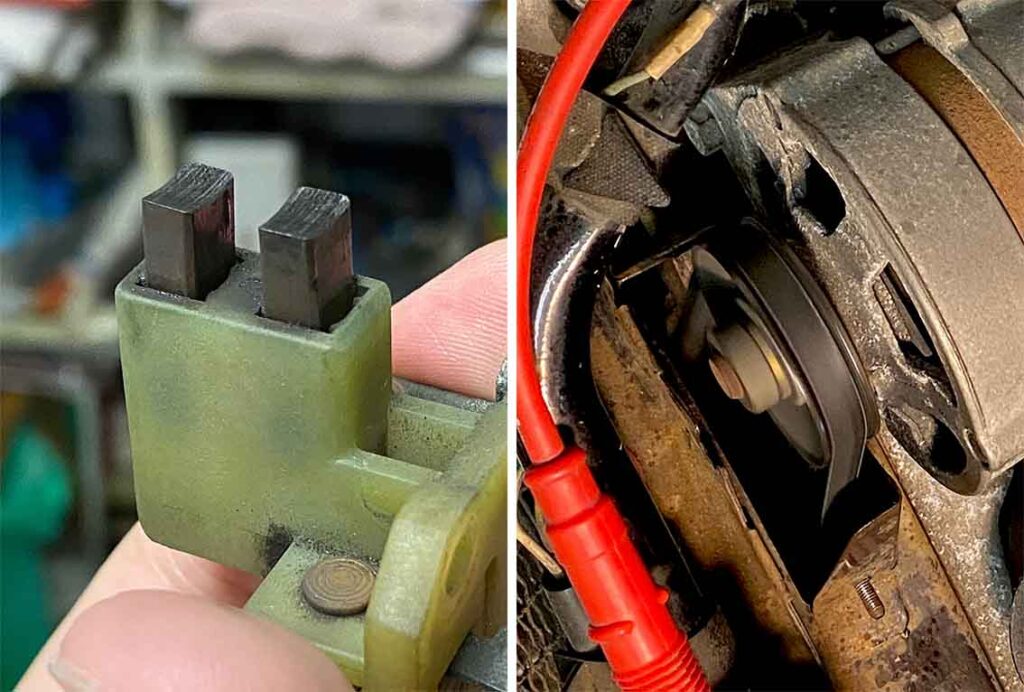

最近の車のバッテリーターミナルには下のような赤いプラスティックのカバーがありますが、そのままでは充電器のクリップが咥えにくいので、これを上に開けたのでしたが、同時にターミナルから離脱する作りになっているとも知らず、それで電気が途絶したわけでした。

そんな事だとは気づかぬまま、ただもうバッテリーの寿命もしくは突然死!とひとり決め込んで、慌てふためいて上のような怒涛の行動に突入したわけでした。

赤いキャップを開けると同時にターミナルから外れる仕組み、、、だったのですが、知らなかったもん!

赤いキャップを開けると同時にターミナルから外れる仕組み、、、だったのですが、知らなかったもん!

ducaさんは、目の前のこの喜劇に呆れ果てられたことと思いますが、一呼吸おいて気を取り直されたのか「じゃあ、これ(新品バッテリー)は返品しましょう!お店に電話してみてください」とのこと、「え、電話ですか?」「はい、とにかく電話!」「はぁ…」、、私にしたらとんだ無駄足を踏ませてしまったわけだから、ここはもう言われたとおりにするしかありません。

で、電話をかけはじめると、背後から「ま、たぶん無理でしょうね、この手の返品は99.9%ムリでしょう!」とか「だめだったら交換しましょう!」という声が次々に被さってきます。

先方に事情を話してみると、「はい、では領収書と、新品の確認ができれば返品大丈夫です。土日祝日は休みです」と言われ、まだ箱を開けてもいない状態でもあったから、連休明けに返しに行くことに。

さて、せっかく来ていただいていることでもあるから、その日は積み残しだった他の作業をしていただき、あとはお茶して雑談することになり、なんとも申し訳ない次第でした。

私としては、すでに目の前に新しいバッテリーがあるのだし、5年使ったのだからこの際交換しておいたほうが良策では?という考えもあったのですが、交換作業は周辺部分まで脱着する必要があるようで、見た目ほど簡単ではないらしいので、それを考えたら、まあ敢えて今でなくてもいいかな?、、というところに落ち着きました。

ちなみに、上記Sさんの情報では、新車時についているバッテリーは早めに交換したほうがいいとのことでもあり、今後はあまり横着に構えないほうが良さそうです。

翌日、再度充電して2時間後に見に行ったら、はやくも「FUL」になっていたので、いちおうは元気なのかもしれません。

翌日、再度充電して2時間後に見に行ったら、はやくも「FUL」になっていたので、いちおうは元気なのかもしれません。

〜以上、本来はバッテリー交換のネタにするつもりだったのですが、自分でもかなり一途に気合を入れた行動だったのに、最後はあっけないオチで砕け散ることになりましたました。

今年は『べらぼう』を見ているもんだから、黄表紙じゃねえけれど「おもしれぇ!」って笑っていただけるんなら幸い、ちなみに山重ってぇのはあっしら馴染みの、あの印のことでごせえますよ。