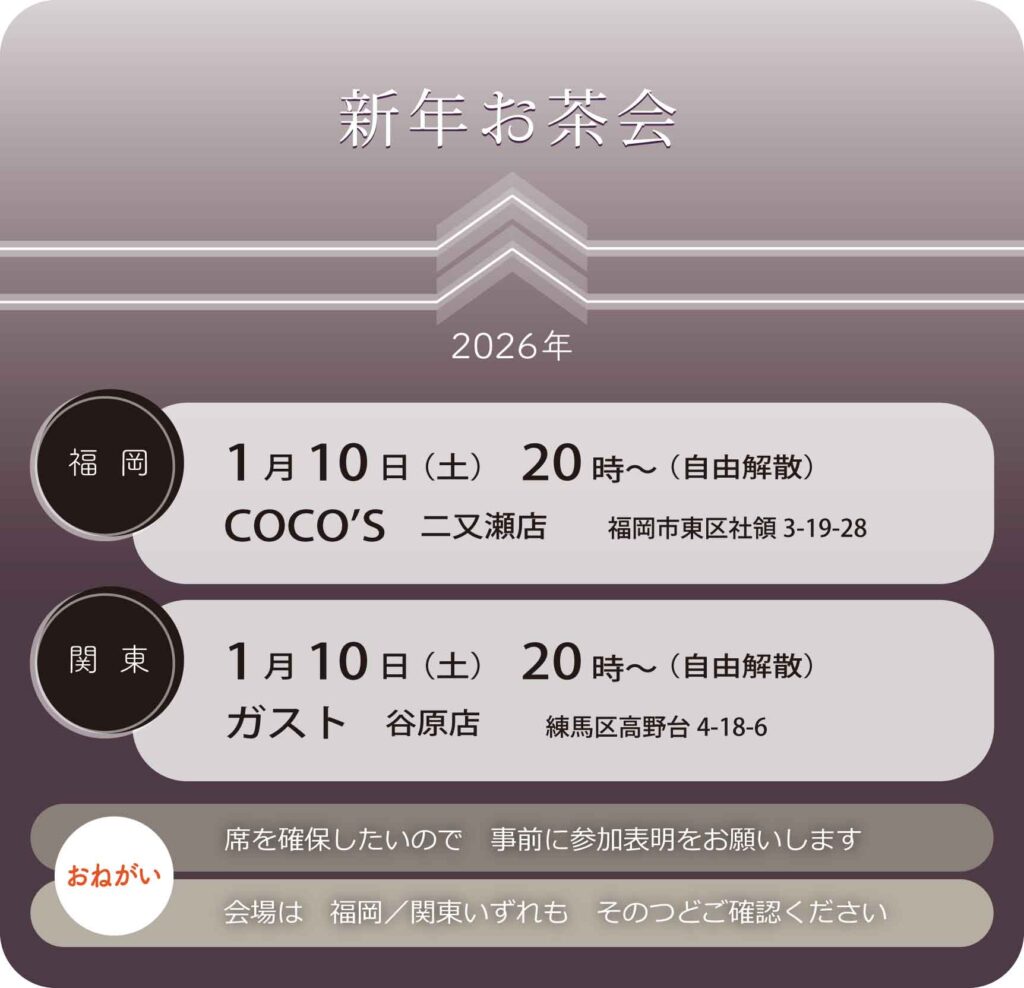

おしらせ

[ATと燃費について]C3とゴルフ7のエンジンは、3気筒/4気筒という違いはあるものの、ともにガソリンの1.2Lターボ。しかしボディはC3がひと回り小さいにもかかわらず、燃費ではあきらかにゴルフに及びません。その理由は、エンジン効率のようなことはわからないけれど、素人目にもこれだろうと思うのがミッションです。

ゴルフはDSGというダブルクラッチの7速で、60〜70km/hでも5速〜7速をたえず使い分けながら低回転を保って走るのに対し、C3はアイシンの6速ATというのはいいけれど、問題はそのシフトプログラム。

エンジンパワーは充分余裕があるにもかかわらず、5速には概ね70km/h以上、6速に至っては90km/h以上でないと入らないため、市街地などの常用速度域では事実上の4速ATといってよく、常に2000rpm前後で回っている印象です。

C3は低速でのATのマナーがややギクシャクするというのが定説のようですが、私はその点はそんなに感じませんが、昔のどこかのんびりしたZFのATのようで、エコのため「働いて、働いて、働いて」というような気配はありません。

感覚的に60km/h前後で5速に入って欲しいところを、エンジンをムダに回して平然と4速で走り続けるナマケモノで、アイドリングストップなぞ付けるよりこっちじゃない?といいたいし、少なくとも日本の道路事情には合致しているとは言い難い。

動き出しに1〜2速、あとの大半は3速か4速となり、それを反映して燃費は市街地ではせいぜい10〜11km/L前後、しかもガソリンタンクは42Lほどだから、どうしても足が短くなることは否めません。

マニュアル操作をすれば、多少マシなのかもしれませんが、個人的に「ATは何もしないからこそのAT」と思ってきたから、専らDレンジだけで走っていました。

…と、ここまで書いて、とはいえ一度もマニュアル操作を試みないというのもレポートとしてあまりに怠慢ではないかと反省し、これを試してみることに。

すると50km/h+ぐらいでも5速はもちろん、その気になれば6速にも入ることがわかり、そのほうがエンジンも回転が抑えられ、スルスル軽やかに転がるようでクルマ全体の印象も良くなるのがわかりました。

AT車のマニュアル操作は慣れていないから、つい忘れて発進で5000rpmぐらい回してしまうような場面も何度かありましたが、慣れるにしたがい、まあそれなりに走れるようになりました。

操作というのは頭ではなく、体が覚えなくてはダメですね。何速で走るかを状況により任意に決めるのは、ほどよい集中を要して「意外と楽しい」ことがわかったから、まあこれでもいいけれど、本来はDが低回転を保って燃料を節約して走ることに努め、マニュアル操作で積極的に回して走るというような設定であるべきではなかったか?と思います。

その結果、燃費はなんと1割以上も向上し、約13km/Lほどになったのは嬉しいというより呆れました。こういうマヌケなところが、あいからわずシトロエンなのかもしれません。

ATのマニュアル操作については、いまどきはパドルシフトが付いていることが多いけれど、私はその感触がまったく楽しくなかったこともマニュアルシフトをしない一因でした。

しかしC3にはこれがないから必然的にシフトレバーでの操作になるわけですが、これを上下させるのは存外MTの運転に通じるリズムがあり、個人的にはこのほうが好ましいことがわかりました。

パドルはハンドルから手を離すことなく、左右の指先でパチパチやるだけですが、この操作感がゲーム的でどうもしっくりせず、やはりギアチェンジはギアの場所でレバーを動かすほうが、私のような昔気質のドライバーには運転の生理に敵っているようです。

というわけで、純粋な街中ではDレンジ、少し巡航できる場面ではマニュアル操作を行っていますが、けっして負け惜しみではなく、ATのワンパターンな運転より、少しこういう変化や判断を必要とするのは案外楽しい(場合もある)という新発見になりました。

ATでわざわざマニュアル操作するなど「酔狂ではないか」と思ってきたのは、どうやら間違いだったようです。

[給油口]C3の給油口は左側。

あまり意識したことはなかったのですが、私の経験範囲ではかなり珍しいことです。

ゴルフもC5エアクロスも2CVもC6もすべて右側、昔の車のことは忘れてしまっていたからアルバムで確認すると、XmもXantiaもBXもCXもやはり右。

だからスタンドに行くと無意識に給油機の左へ車を寄せるのが身についており、何度か「あっ」と気づいて反対側へ移動するなどしていたのですが、最近ようやく意識するようになりました。

調べてみると、C3は初代から最新の4代目まですべて左、プジョーも208や308も左で、なにか理由がありそうですが、私にはちょっと思いつきませんでした。

そうか!こういう時こそと思いついてAIに聞いてみたけれど、マフラーの位置とか、燃料タンクの位置とか、歩行者との距離をとるとか、日産は利便性から右であるとか、要するにバラバラ、これという首尾一貫したアンサーは見つかりませんでした。トヨタは左に統一しているそうですが、新旧ドイツ車は圧倒的に右で、とにかくナゾですね。

[給油口で思い出したこと]

↑写真は使わないシーツをただ捨てるのはもったいないから、おしぼりぐらいのサイズに切ったもの。一度に何十枚もとれるから、オイルの点検や細部の掃除など、気軽に使えるから便利ですよ。

ガレージ内では、ティッシュや使い捨てペーパーではちょっと違う、、でもウェスを汚すほどでもない、、ということが意外に多いから思った以上に役に立ちます。

そのひとつ、タオル地と違って嵩張らないので、給油ハッチの片隅に押し込んでおくと、給油後ノズルを引きあげる際の液ダレ防止などにも便利です。ペーパーが置いてあるスタンドもあるけれど、コストコにはないから今では必需品です。

それではまた。

タイヤの話題が続いたので、それ以外の話を。

▶CarPlay

このC3には「純正ナビ」が付いていましたが、簡単に云ってしまうと平凡な日本製ナビが、ダッシュボードのモニターに映し出されるというだけのもの。

ここ数年で事情は一変したようですが、以前は輸入車に「純正」と称する日本製ナビを組み込むか、各自市販品を買って取り付けるか、あるいはナビゲーション無しに甘んじるかのいずれかでしたね。

C6のような高級車では標準装備とするため、ダッシュ上部にカロッツェリアナビを押し込み、連動してエアコンのセンター吹き出し口の半分以上を潰すまでして日本製ナビを組み込むなど、C3の「純正ナビ」もそんな時代の最終期であったらしいことが窺えます。

ただしダッシュボード下部にはUSBの差込口があり、すでに海外では新時代が到来していることも静かに語っています。

巨匠のご子息によれば、ずいぶん試されたらしいけれども、スマホとの連結は「できない」とのこと、しかしAppleのサイトではC3は初期モデルからCarPlayが使用できると記されているし、ネットには使えている動画もあるから、あきらめきれずBluetoothで繋ぐワイヤレスアダプターを購入したものの、やはり頑として繋がらない。

ついにディーラーに問い合わせると「コンピューターの設定変更で使用できるようになる」との回答。

ではすぐに行ってみたいところ、それができないのが今どきで、いかなることでも「事前予約が必要」で最短の予約をとってからディーラーを訪れました。

作業は30〜40分ほどで終了、帰り道ワイヤレスアダプターを差し込むと、とくに設定もせずあっさりCarPlayは繋がり、このときから純正ナビは二軍降下と相なりました。

ひとつ困りごとは、CarPlay使用中電話がかかってくると、呼出音から会話の内容まで盛大に車内のスピーカーから筒抜けとなるし、LINEなどは発信者の名前までモニターに表示されるから、それは必ずしもありがたくはないのですが、設定でどうにでもなることを例によって「私が知らないだけ」かもしれません。

▶▶アイドリング・ストップ・キャンセラー(ISC)

ご多分にもれずアイドリング・ストップ機能が装着されていますが、個人的なドライバー視点で言わせてもらうと、これほど煩わしく迷惑なものはありません。

物理スイッチがあればまだしも、C3はタッチパネル上で[車両設定画面]を呼び出し[OFFにする]という手順を踏まなくてはならず、しかも一度エンジンを切ると必ずONに戻るから、始動するたびにこの操作が必要となり、乗ってパッと走り出すということができません。

これを怠ると、アイドリング・ストップの介入はのべつまくなしで、信号停車はもちろん、一旦停止や右折など時を選ばずやたらエンジン停止/再始動を繰り返します。

kunnyさんは早々にC3エアクロスにISCを取り付けられてこの苦境から脱出された由、同じものを!となりましたが、すでにネット上では見当たらなくなっており、直接発売元に掛けあってくださいました。表向きの販売は終わっている由で、メール往復は年をまたぎ1月上旬ついに入手へと至りました。

さらにはkunnyさんからは、取り付けも「僕がやってあげますよ」とのありがたいお申し出があり、いうまでもなく私は自分じゃできないからお願いすることに。

作業はメーターユニットを引き出して、その奥の配線の一部にISCを組み込むだけだからかんたん!と仰せですが、私にしてみたら自分でメーターを外すこと自体、考えも及ばないことです。

パーツ・キットの中には、メーターを外す際に使うらしいプラスチック製の「こじ開け用ヘラ」のようなものが入っており、執刀医であるkunnyさんはそれをパネルの合わせ目などにグイと差し込み、ぎゅうぎゅう力を込めてこじったり、ひっぱったり、ときに二の腕がプルプル震えるほど相当ハードな作業だったのは驚きでした。

ときおり「バキ」とか「ボキ」とかの恐ろしげな音もするから、横で心臓バクバクでしたが、kunnyさんはそんなことは意に介す様子もなく作業を継続され、無事取り付けは終了、動作確認でもアイドリング・ストップは「しなく」なり、さらにタッチパネル操作によって「する」状態に戻すこともできるという、なかなかのすぐれものでした。

自分で作業や修理をされる方のことを「武闘派」などというけれど、これぞまさしく武闘的でありました。

その荒療治の甲斐あって、エンジンをかけたらすぐに走り出せるようになり、離陸前のパイロットのようなことをしなくて済むようになったのは大いに助かっています。

↑これら2件は、いずれも車いじりの味わいとか情緒の伴わない、パソコンいじりのようなものですが、現代の車はなにかしらこういうものが避けられない時代になりました。

▶▶▶あえてハロゲン維持

左右上部にLEDのデイタイムライトが白く光っているのに、ヘッドライトは旧式なハロゲンだから黄ばんだ光色がことさら目立って、たまたまHIDの換装キットをもっていたので、ducaさんに交換作業をお願いして快諾していただいていたのですが、しだいにこれはこれで温かな味わいかもしれない、、というような気がしはじめました。

ヘッドライトを今どきのクールな白にしたら、C3のおだやかなフロントの表情が損なわれ(といったら言いすぎかもしれないけれど)、このほうがランタンのような風情があるようにも思えてきたこともあり、当分このままにしておくことに。

ヘッドライトは白いほど良いというのも現代人の思い込みかもしれず、LPレコードやフィルムカメラが見直されているように、ハロゲンも悪くないと思えるようになりました。

もちろん車種にもよりけりですけどね。

昨年末の押し詰まったころ、再びタイヤ探しとなりました。

205/55R16の外径は632mm、それに最も近いのは185/60R16の628mmであるようで併せてわかったことは、205/55R16の実幅は214mmということで、これでは215といったほうが良いくらいであるし、はるか大型のC5Xでさえ205であることを思えば、C3のボディサイズに対して大きすぎる印象は否めませんでした。

で、結局選んだのは、韓国のクムホ・エコウイングES31の185/60R16で、こちらの実幅は189mmとのこと。

履き替えた結果からいうと、気になっていたところはそれぞれマイルドになり、好転の結果を得たことは確かですが、では激変したか?というと、さすがにそこまでのものではないのですが、とはいえ些細な改善は結構大事なのでとりあえず意味はあったと思います。

具体的には乗り心地も一段ソフトになったし、それ以上に重要なことは路面状況にハンドルが取られるというあの忌まわしい症状の大部分が消えて、まずこの点ではホッとしました。

空気圧を高低試すのがクセになり、クムホでもいろいろやりましたが、やはり指定の2.3barがタイヤの姿勢が伸びるようで、かつ柔軟性も損なわないギリギリのところがあり、フンワリ感も自然に感じられることも判明。

微低速での段差の乗り越えとか、歩道の出入りなどで、とろりとした柔らかさがある反面、速度のある凹凸の衝撃吸収というかいなしは苦手で、ユサユサヒョコヒョコとなるのは、お値段相応を最も感じさせられるところ。

同クラス他車の平均的な乗り心地は知らないのでわからないけれど、C3のYouTube動画を見ていると「さすがはフランス車、乗り心地が柔らかい!」などと簡単に言われているのが首をひねってしまうところもあり、少なくともシトロエンという車名から期待されるようなものではない、、というのが正直なところです。

現代の車はおしなべて乗り心地はキツめで乗員への優しさが乏しく、それでも高級車になれば質感は上がり、高度な電子制御など、別の技術によっていかようにも味付けされるのかもしれないけれど、根底には同じ問題が横たわっているような気がして、そのあたりは旧い世代のクルマはよかったと思います(すべてとは言いませんが)。

たとえば昔のZXクラブのような、ハイドロでなくても思わず唸るようなふくよかな乗り心地の車があったし、ルノーやプジョーにも侮れない乗り味の車があって、下手をするとハイドロの優位性が脅かされるのでは?と思ったこともあるけれど、今や状況は一変、、、各社が巨大組織に統合され、チェーン店のように支給された共通の食材を使って、目先の作り分けするのがせいぜいだから、昔の車好きが胸を躍らすような車はもう出てこないのでしょうね、、

*

アジアンタイヤには、拒絶感をお持ちの方はまだまだおいでだろうと思います。

私もはじめはそうで、なんだかいかがわしいもののようなイメージだったのですが、履いてみると、従来品に遜色ない品質であり、それでいて考えられない低価格に衝撃を受けたものでした。

今どきはメジャーブランドでも生産拠点はアジアというのは少なくないし、アジアブランドでもアッと驚く近代的な大規模工場で生産されており、その生産設備の所在がどの国であるかは大した意味を成さなくなっており、その区分もしだいに曖昧になってきているのかも。

これはクルマ本体も同様で、そもそも現代のクルマはまず例外なくコストと最新技術と割り切りの産物なのだから、ほとんどすべてがそういう時代だの中にあることだと感じているこのごろです。

*

今回のCOOPERは走行わずか300km強だから、もちろん交換後は持ち帰りましたが、嫁ぎ先もなくガレージに重ねているだけなのでどなたかいらっしゃればお譲りします。

道路にサーッときれいな線を引いてゆくような、上質感のあるとても良いタイヤですよ。

C3の話のつもりが、だんだん脇道に逸れてきたようですが、とりあえず今回はこのへんで。

タイヤを何にするか、これは車好きにとっては悩ましくも楽しいものです。

とくにアジアンタイヤは、低価格と性能をいかに見立てるか、独特な冒険的なワクワク感が伴います。

ゴルフではMOMOやナンカンも使いましたが、最後に履いていたハンコックのオールシーズンはとくに上質感もあり、韓国製タイヤは近年欧州車の新車装着タイヤとしても認められているというのも頷けるものがあります。

で、韓国製タイヤにするつもりだったのですが、この面での草分け的存在でもあるSさんによると、COOPER(アメリカのブランド、中国製)がちょうどセールになっているとのこと。

COOPERは、SさんのBMW325iに着けられたのがかなり上質な印象だったから、ならばとこれに決めました。

さっそく交換店の予約、当日はリアシートを倒し、使いふるしのシーツを広げ、届いたタイヤを積み込んでいざ交換へ。

作業は30分少々、ついにヒビ割れタイヤとおさらばして走り出したら、意外に硬目の印象で「ん!?」となり、、、帰宅してすぐ空気圧を計ったところ、概ね2.6〜7ぐらい。

C3の指定空気圧は2.3barで、冬場は走れば0.1ぐらい上がるからまずは2.4にして、あとは段階的に下げては試走を繰り返し、ついに2.0barにしたら、いくらか当たりが穏やかにはなったけれど、基本の骨太さみたいなものが残ります。

このCOOPER ZEON RS3-G1というのはスポーツ指向のようで、届いたときサイドウォールの硬さが少し気にかかっていたのが、やはりそのような乗り心地でした。

とはいえ、しっとりして回転もとてもきれいだから、これはハイドロ向きのタイヤではないか?と思ったり、、、

皆さんには釈迦に説法ですが、ハイドロはよりソフトな乗り心地を目指して柔らかいタイヤをつけると、はじめは好印象に思えても、だんだん期待にそぐわない結果となることはないでしょうか?

ハイドロが柔らかいタイヤの介入をあまり好まないのか、あのオイルとガスのもたらす官能的なフィールを引き出すには、むしろ腰のあるしっかりしたタイヤであるほうが適切なのではないか?と思ったことは一度や二度ではありません。

空気圧にしても同様、低めにすると逆にドスンバタンというフィールになるように感じるのですが、、どうでしょう?

…これは本題からも逸れるのでこれぐらいにしておきます。

C3の日本仕様のタイヤサイズは205/55R16、限定車等には205/50R17というのさえあり、これは初代C4カクタスも同様、ちなみに先ごろ発表された新型C3も205/50R17とのこと。

205/55R16は一回り大きいゴルフがまったく同じであったし、SさんのBMW325iでも指定サイズとのことで調べてみると、アルファロメオ166とかランチア・カッパとか、メルセデスEクラスとか、クラウンアスリートといった大型車の名がいくつも出てきて、これだけでもC3のようなBセグメントカーには過剰サイズではないか?という疑念は拭えません。

実はducaさんから早い時期にこの点を指摘され、すこし細いタイヤにしませんか?とやんわり提案されたのですが、私はけっこうオリジナル主義であるため耳をかさなかったことも、のちに悔やまれることになります。

過剰サイズではないか?と思われる症状としては、乗り心地がドタドタして車体が不必要に揺すられるし、なにより耐え難いのは路面状況によってチョロチョロとハンドルを取られることでした。

他の何を我慢しようとも、いやしくも前後にダブルシェブロンを戴いた車が、直進性に難があるのは容認できません。

それからというもの、空気圧と乗り心地/操縦性(安定性)の最良の妥協点を探るべく、来る日も来る日も空気圧を足したり抜いたりする日々を送りましたが、多少の変化はあるものの根本的な解決とはならず、輾転反側を重ねた末、ついには細いタイヤに履き替えるしかないという結論に達してこれを敢行することになりました、、あーあ。

アジアンタイヤがお安いことは、こういうとき経済的損失が最小限で済むことはせめて救われるところで、これがミシュランやBSなどを奮発していたなら、さすがそうも行かないでしょうね。

本年もよろしくお願いいたします。

昨年は、亡くなられた巨匠Tさんの愛車である2CVを2月に譲り受け、GSはそれより少し前に熊本のディープな方の許へと嫁いでいったことはすでに皆さんご承知のとおりです。

それから9ヶ月後の11月のはじめ、残るC3を手放されることになったとのこと、よかったらどうですか?というご連絡をいただきました。

しかし、ゴルフはまだ乗るつもりで6月に車検をとったばかりだから一度はお断りしたのですが、ほどなくして福岡に所用のついでということで乗って来宅され、見ればやはり可愛くて、つい悩ましい気分に、、。

それから数日後、これも「シトロな縁」かと思うに至り、とうとう譲っていただくことになりました。

まさか巨匠の愛車を2台も引き継ぐことになるとは予想もしなかったことで、自分でもこの成り行きには驚いています。

巨匠は存生中、ながらくメカニックさんの工場奥深くで眠っていたDS23をCCQ初期メンバーの方へ譲られ、そのころ売買情報として掲載したことを覚えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、晩年期の4台は一台も業者の手にわたることなく、すべて内輪で引き継いだことになります(残念ながらDSは新たな人の手に渡ったようですが)。

C3については、リアルタイムでその経緯を書こうかと思わなくはなかったのですが、あまりに痴呆的で恥ずかしく、こちらのお茶会メンバーにだけお知らせするにとどまっていました。ちなみにゴルフは乗り始めて9年目を迎えていたことも、乗り換えを決断する誘引になりました。

というわけで、佐賀へ車を取りに行ったのが11月下旬のこと。

佐賀市から福岡市までは距離にして60〜70km、高速、一般国道、三瀬峠ルートというドライブコース、さらにもうひとつ別の山間ルートがあるものの、このC3は走行4万キロ強でタイヤは新車時から無交換、あらためて見てみると、地割れのような深いヒビが予想以上に広がっており、見るなり高速ルートは選択肢から消えましたが、一般道はいかにもかったるそうに思っていると「三瀬峠がオススメです」と言われてこのルートで帰ることに。

で、出発してほどなく幹線道路を走っていると「、、もしかして、これはマズいのでは?、、」という暗雲が垂れこめはじめました。私の身体は、とりあえずゴルフ7の手触りとかフィールが染み付いており、むろんC3が同等とは思っていなかったけれど、その幼稚な挙動や、エンジン音その他の低級音など、あれやこれやが全身に容赦なく襲ってきて、正直あせりました。

でも、すでにゴルフは手放してしまっており、今日からこのC3が相棒になったわけだから、もう遅いのです!

さらに憂鬱に追い打ちをかけたのが、3連休中日の夕刻ということもあったようで、佐賀と福岡を結ぶこの山間コースは前半から絶望的な大渋滞で、山道ゆえ迂回路はないし、引き返すとなるとまた相当な大廻りになるし、このタイヤでは高速は走れないと思うと、このままヒシと耐え忍ぶしかありませんでした。

その後、最後の最後まで渋滞が解消することのないまま福岡市内に至り、我が家に到着したのは、ナビセット時の到着予定よりも1時間以上遅れて、なんとか自宅にたどり着いてエンジンを切ったときはもうフラフラ、とりあえずベッドに倒れ込みました。ひどい渋滞に疲れたというのもあるけれど、この乗り換えは失敗だったかも、、、という思いが胸の奥に沈殿して、さらに疲労を倍増させていたと思います。

それでもなんでも、このクルマとの付き合いが始まるのだから、なによりまずタイヤ交換というのが切実だったのですが、すでに車庫証明などは下りていたから名義変更が先になり、番号は、巨匠が誕生月日で10-10とされていたらしいので、ほかにこれという番号も思いつかないから、巨匠への敬意を込めて同じ10-10としました。

すでにタイヤ選びが始まっていたのはいうまでもなく、近年はバッテリーと同様、タイヤもアジア製が当然みたいになっているから、価格を睨みながらそこそこのものを探しだすことに注力します。、、、続きは次回に。

*

というわけで、これから折々その経緯を書いていきたいと思いますので、よろしくお付き合い願います。

ちなみに、2CVではタイトルを漱石からとって「それから」としていましたが、今回のC3では、人の好みはそれぞれという意味も含めて谷崎潤一郎の「蓼食う虫」としました。

というのも、C3はクルマとしてとくだんほめられるようなところはあまり見当たらないけれど、とにかく可愛いくて、心情的にも愛おしさのようなものを刺激してくるところあり、大概のことは「ま、いいか、、仕方ないね、、」と思わせられるからで、乗り進むうちはじめの悪印象がいくらかは持ち直してきています。

ガレージに3台のシトロエンというのもイカれているのはむろんですが、そこにハイドロが一台もないとは、まさに蓼食う虫というべきだろうと思いますが、ま…そういうことなんです。

それではまた!

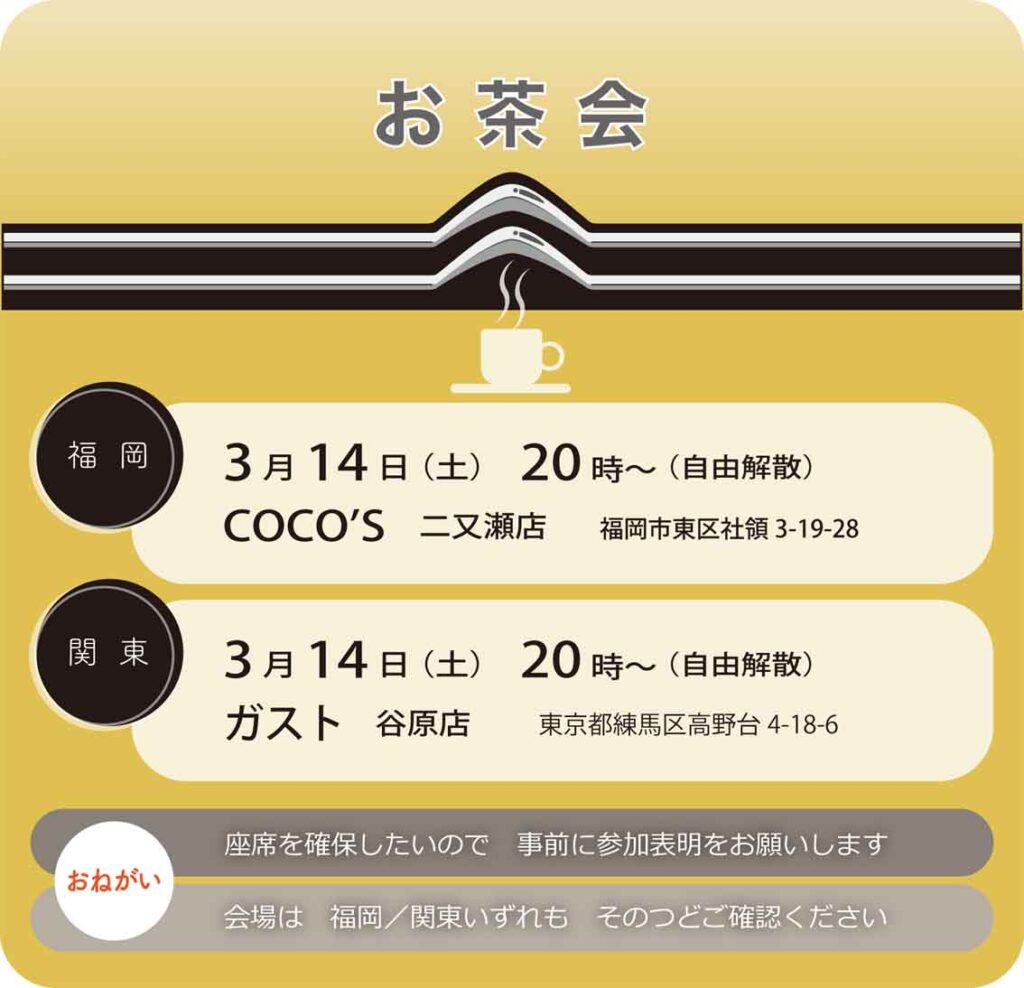

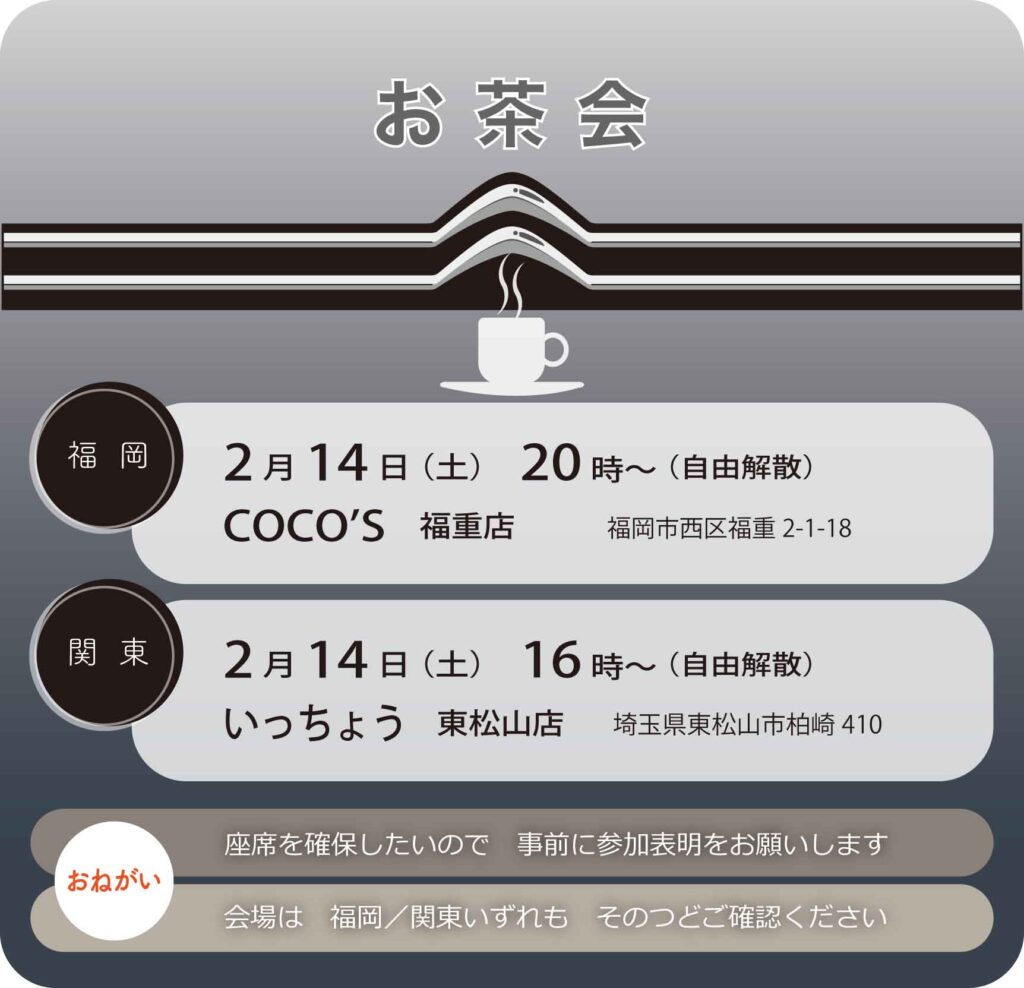

関東支部の予定が決まりましたので、あらためてご案内します。

今年も残すところ数日となりました。

年内にアップしようと思っていたのが、ギリギリになりました。

中学生の頃から欠かすことなく購読していたCG誌(カーグラフィック)をやめておよそ3年…書店で手にしても、さすがに「もう一度」という気にはならず、最近はたまにバックナンバーを引きだしてパラパラやるぐらいですが、面白い号に行き当たりました。

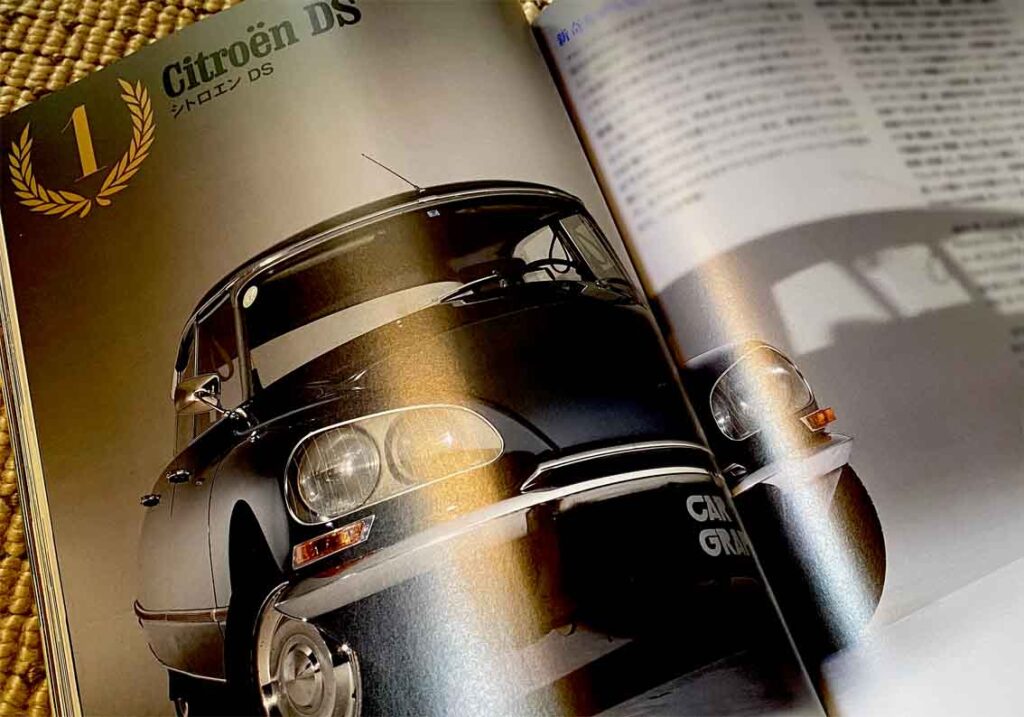

CGの創刊は1962年で2022年はその60周年にあたり、同年5月号では『投票で選ぶ偉大なる自動車デザイン』と題する壮大な企画が誌上を賑わせています。

CGと縁のある内外の各ジャンルの人たち総勢175名による投票で「最も偉大な自動車デザイン」を感情のおもむくまま5台以上10台以下選出するというもので、時代/国の内外も不問、たったひとつ課される条件は「路上を走ることのできる市販車」というもの。

創刊60周年にちなんで60台、60位から1位まで、実に54ページにわたって解説を交えながら順次発表されています。

そして、その栄えある第1位に輝いたのはシトロエンDSなのでした!

我々にしてみればどこか当然のように思うところもあるけれど、対象は古今東西すべての市販車という、途方もない地平の中から選ばれた結果であることを考えると、やはりこれはすごくないですか?

以下、第2位ランボルギーニ・カウンタック、第3位ミニ(BMC)、第4位VWゴルフと続きますが、それ以外のシトロエンはというと、第14位2CV、第25位CX、第27位SMの4台で、SMよりCXのほうが上位というのも少し意外でした。

それ以外のフランス車では、第23位ルノー5、第33位アルピーヌA110(初代)、第55位ルノーアヴァンタイム、ほかに第30位と第37位が戦前のブガッティ、そして第60位プジョー205というわけで、あたまとしっぽをフランス車で挟んでいます。

最多はフェラーリの6台、次いでアルファロメオの5台、ポルシェは911と356の2台であることを思うと、シトロエンの4台というのはなかなかのものだし、なんといっても第1位を獲得ですからね!!!

*

ちなみに、前月の4月号は『投票で選ぶ偉大なるスポーツカー』で、こちらはポルシェ911が第1位に輝いています。

スポーツカーは定義が難しく、動力性能、操縦性、ドライバーが享受する喜び、様々な実績や製造期間、歴史的意義なども「偉大さ」の要素になるから、デザインに比べると判断が多様で複雑になることは避けられない。

911が選ばれたのは、歴代モデルが「911」の名のもとに半世紀以上にわたって今なお作り続けられていること、また常に第一級の性能を有しながら日常使用にも堪える実用性をも備え、唯一無二の個性とカリスマ性を有し、それを駆る喜びにあふれること、さらには一貫してRRという特異なレイアウトを貫いている点なども思慮されたのだろうだと思います。

関東支部にはこちらのプロがおいでだから、拙い私見を述べるのはこれくらいにしておきます。

また、この分野では日本車がひとつの勢力であったらしいことは意外で、第2位マツダ・ロードスター、第5位ホンダNSX(初代)、第7位日産スカイラインGT-R(R32〜R34)、第10位ホンダS500/S600/S800、以下マツダRX-7、フェアレディZ、トヨタ2000GT、レクサスLFA、レビン/トレノ、トヨタスポーツ800、GT-R(R35)、ビート、ランエボ、インプレッサ、インテグラタイプR、S2000、シビックタイプR、RX-8、シルビアと実に18台が居並んでいるのは驚きでした。

さらに意外だったのは、さも上位争いをしそうなフェラーリが10位以内に一台も入っておらず、第13位でようやくF40が登場します。

モデル数が多いぶん票が割れたともいえますが、ヴィンテージフェラーリの金字塔である250GTOでさえ第38位にすぎず、『偉大なるスポーツカー』はいかようにも評価が成り立つ(あるいは分かれる)という点で、判断は簡単ではないようです。

昔はスポーツカーたる要件は2座オープンであるとされていたり、ポルシェも911をスポーツカーではなくツーリングカーだと公言していたし、はたまたレーシングカーはスポーツカーなのか?というような解釈が際限もなくでてくるので、とにかくややこしいのです。

その点、「デザイン」ははるかにシンプルかつ明快で、よってDSの第1位は異論を挟む余地が少ないようにも思います。

3年以上も前のことだから、とりたてて新しい話ではありませんが書いておくことにしました。