またまた2CVネタで失礼します。

お茶会にもなんとか初参加を果たしましたが、やはりエンジンが止まる症状が再発することが判明、これが喫緊の課題となりました。

始動後しばらくは順調なものの、15分なり30分なりすると、急にアイドリングが変調をきたしてエンジンが止まってしまうという、甚だ困った症状です。

信号などでアイドリングがおぼつかなくなると息も絶え々々になるから、アクセルを踏み足すかチョークを引かないと止まってしまい、これが出始めると停車するたびにヒヤヒヤさせられます。

キーを捻ればなんとかエンジンはかかるから、レッカーを呼ぶ事態には至らないものの、チョークをずっと引いてごまかしながら家に辿り着くしかなく、これでは到底楽しめません。

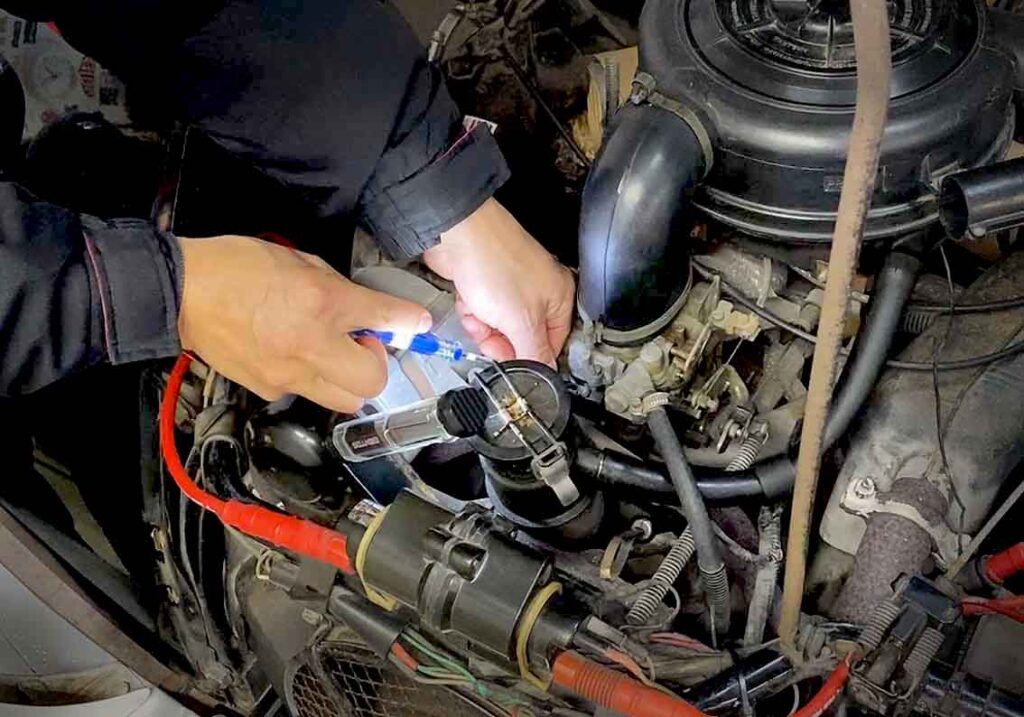

ducaさんに相談すると、この件でも鋭意ご尽力くださって、あれこれ原因を究明、キャブの調整やらなにやらでずいぶんお手間をかけました。

主治医のメカニック(2CVにも詳しい!)にも意見を仰ぐほか、ducaさんのほうでもネットやCCQ関東のNさんの豊富な知識や経験談なども踏まえながら、何日にもわたって原因究明・調整・試行錯誤などに打ち込んでくださいました。

そのいちいちを書くのも徒に字数を増やすだけで、メカに疎い私では、さほど正確なことを伝える自信もないので省略しますが、ときに長いドライバー持参で試走しながら、何度も道端に寄せてはボンネットを開けて調整するといったようなことも行いましたが、人の視線はあるし、真横をパトカーがかわしていくこともあり、お咎めがあるか?と思ったら何も言われませんました。

巨匠の愛車とはいえ、晩年は長く入院されるなど、自由に車に乗ることが難しくなられ、ついにはナンバーも廃されて数年不動状態であったためか、一例を挙げるとエアクリーナーなど、中のスポンジが劣化してボロボロの粉状になっているなど、手を入れるべき箇所が散見される状態だったことも事実です。

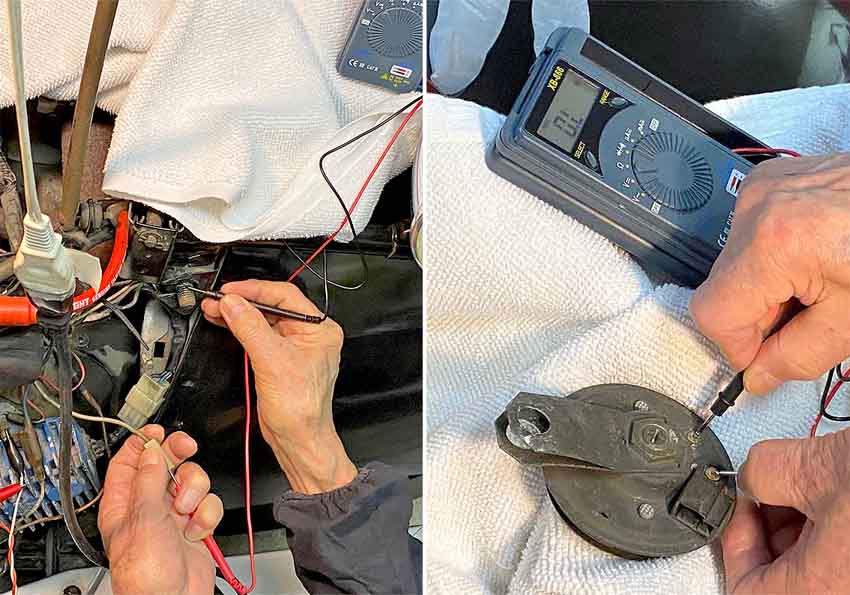

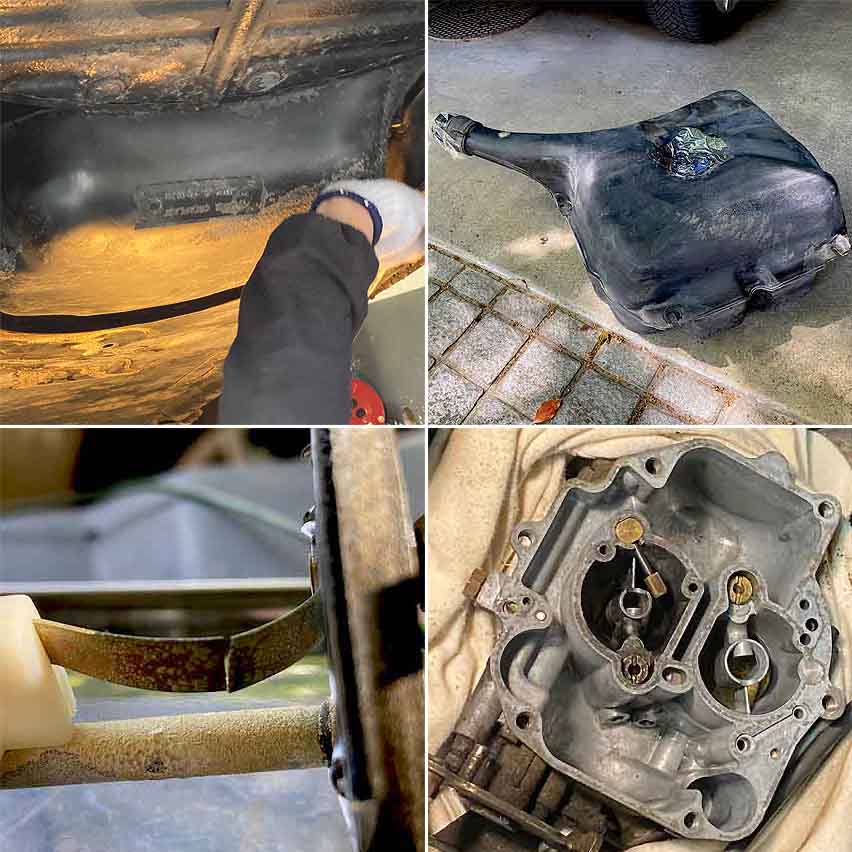

そのひとつ、動かない燃料計は、電気的なチェックによってタンク内のフロートセンサーが原因だろうというところまで追い込んだのですが、2CVは床下のガソリンタンクをはずさないとこれにアクセスできません。

で、タンクを外すにはある程度ガソリンを抜き出して軽くする必要があり、ポンプを買い、ホースを準備し、ducaさんはご自身のスロープまで持参されて少しずつ歩を進めますが、ひとつ事だけでもあっという間に時間が流れて一日は終わってしまい、これを何回も、何日も、粘り強く繰り返すことになりました。

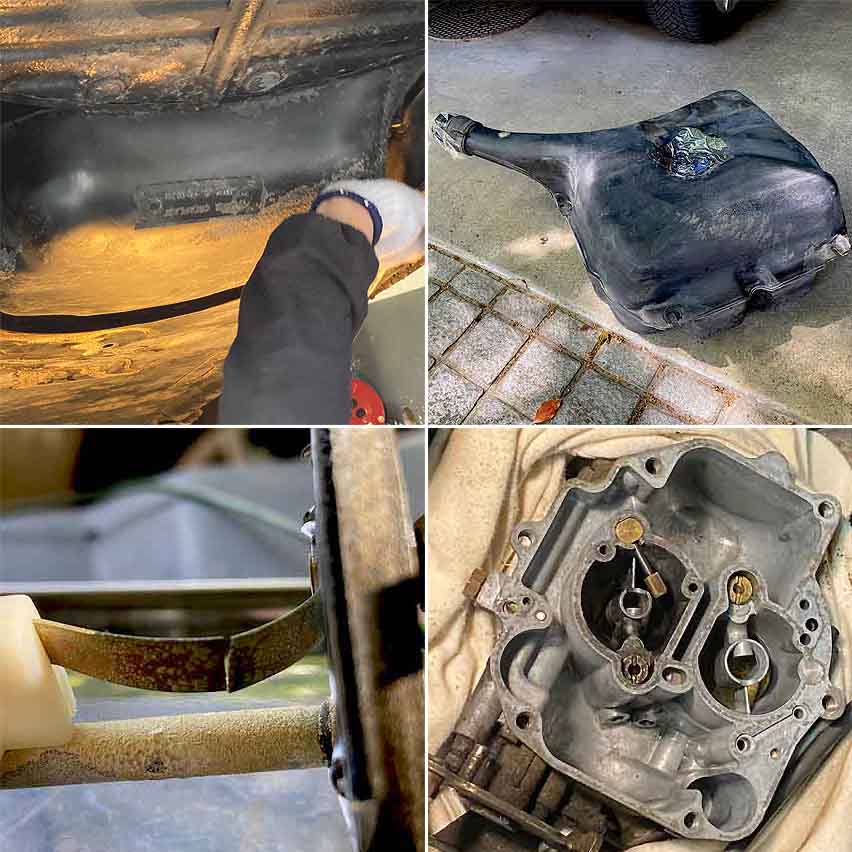

ducaさんご持参の安全なタンクへ可能な限りガソリンを抜き出した後、いよいよ下に潜ってタンクを取り外す作業開始。しかし単純にネジを緩めれば終わりとはいかない、なかなかの難作業でした。

ducaさんご持参の安全なタンクへ可能な限りガソリンを抜き出した後、いよいよ下に潜ってタンクを取り外す作業開始。しかし単純にネジを緩めれば終わりとはいかない、なかなかの難作業でした。

下にもぐっての作業(私は見守るだけ)を経て、ついにタンクが外れて中のフロートが取り出されると、果たしてその内部はものの見事に断裂しており、電気が流れないのだから逆立ちしたって針は動くはずもないと深く納得。

それを持ち帰られてハンダ付けされ、後日、取り外しと逆回転の作業を経て、ついに針が動き出したときは思わず拍手したくなりましたが、マフラー交換からこちら、すべてがこういう積み上げと繰り返しでした。

(左上)床下にある燃料タンク。(右上)外された後は異物が入らぬようテープを貼っています。(左下)フロートセンサーの電気が流れるべき金属板がものの見事に断裂していました。(右下)分解し上部を外されたキャブレーター。掃除のため、淡いピンク色のガソリンをすべて抜き取ったところ。

(左上)床下にある燃料タンク。(右上)外された後は異物が入らぬようテープを貼っています。(左下)フロートセンサーの電気が流れるべき金属板がものの見事に断裂していました。(右下)分解し上部を外されたキャブレーター。掃除のため、淡いピンク色のガソリンをすべて抜き取ったところ。

エンジン不調に話を戻すと、数回にわたりキャブ内のスロージェット(アイドリングにきわめて重要なものらしい)をはじめ、精密な箇所を丁寧に掃除しましたが、それでも直らず、ついには上部をバラしてのクリーンアップ、さらにはキャブの調整に一層注力されました。

ネット情報もかなり調べられた由で、キャブレーターのパイロット・スクリューを基準値に戻して本来のセッティングにリセットするところから始められ、頭痛がしてくるような排ガスにも長時間まみれながらの作業です。

黙々とキャブ調整を繰り返されるducaさん。床に転がるのは、燃料タンク脱着時に使ったポンプやホース類。

黙々とキャブ調整を繰り返されるducaさん。床に転がるのは、燃料タンク脱着時に使ったポンプやホース類。

そしてついに、40〜50分にわたる暖機および試走でも止まる症状がなくなり、さらに夜一時間ほど走ってみたところ、アイドリングはこちらの不安をよそに淡々と安定するようになって、どうやらこの問題も克服できた…ように今のところ思っています。

アイドリング不調が消えただけでなく、エンジンの波長にはどこか健康なトーンが加わったように感じられ、発進の際もすんなりクラッチミートできるというオマケもつきました。

オマケはそれだけでなく、強い排ガス臭やガソリン臭が無くなった…といえばウソになるけれど、かなり軽減した感じです。

もともと2CVは現代の車に比べれば、どちらかというと古いオートバイ的というか、常にそういう匂いとか機械的野生と共にある車ではありますが、とはいえあれはさすがに異常なガスが漏れ出ていたらしいと、今にして思われます。

尾籠な例えで恐縮ですが、内臓疾患の人が吐息まで臭くなるようなものでしょう。

オートバイといえば、ducaさんの趣味をシトロエンと二分するもうひとつが、イタリアのモーターサイクルの名門ドカティで、これを長年愛用され今も尚現役でいられるのですが、その貴重なノウハウが2CVの整備において、わけてもキャブレーターの取扱や調整などで遺憾なく発揮されたことは疑いようもなく、そういう恵まれたご縁が身近にあったことは感謝に堪えず、私も2CVもその幸福を喜んでいるところです。

また有効貴重なご助言をくださった由の関東のNさんにも謹んで御礼申し上げます。

まだぜんぶ終わったわけではありませんが、とりあえず今回はこれぐらいにしておきます。

止まらないようにと期待を込めながら、夜の試走にまた出発。

止まらないようにと期待を込めながら、夜の試走にまた出発。