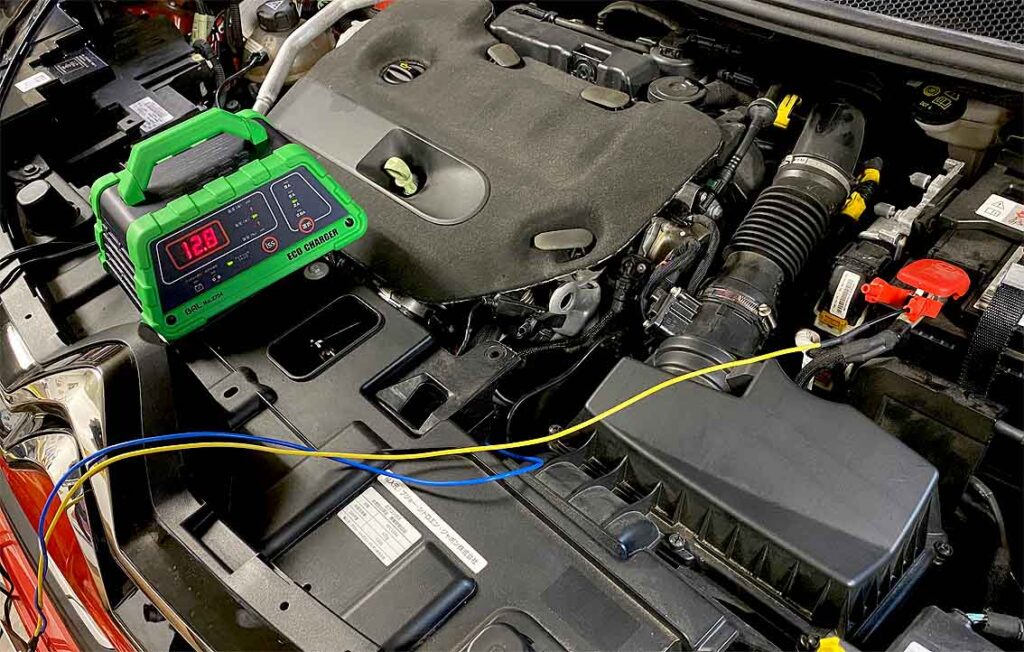

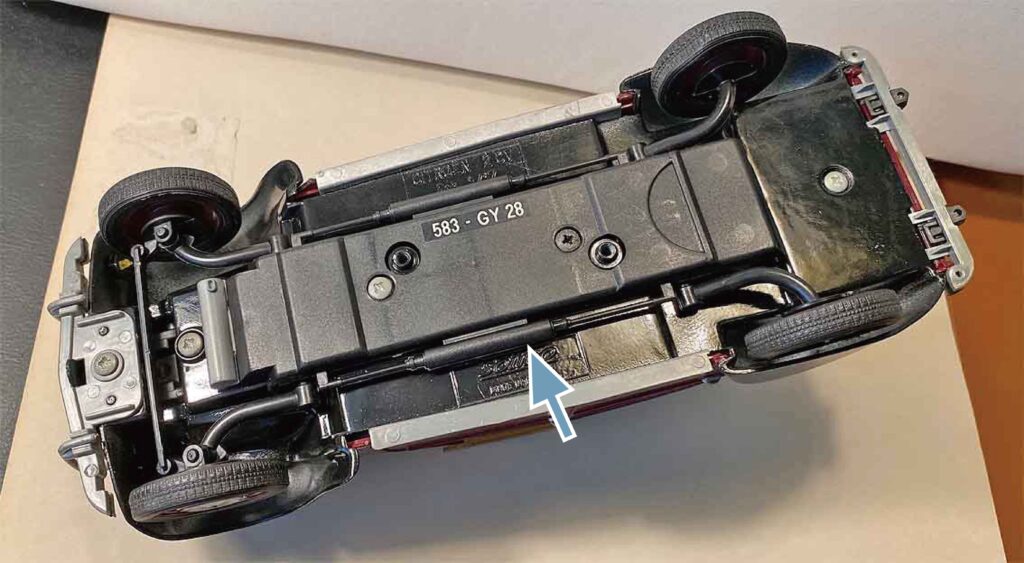

9月なかば、zewsさんが福岡お茶会に参加されるにあたって、2CVのリクエストをいただきました。しかし9月はまだ暑さも厳しいから難しいことをお伝えしつつ、万にひとつを考えてガソリンだけは入れておこうと、敬老の日の夜、約3ヶ月ぶりに少し走らせました。

エンジンは最初のアタックで掛かったものの、寝起きということで始めはソロソロと慎重に走りましたが、これといって不都合はないらしく、思いのほかケロッと機嫌よく走ってくれました。

なんといってもducaさんのすばらしいキャブ調整その他のお陰が大いに効いているけれど、2CVが生まれながらに頑丈であることも疑えないところで、乗って愉快なだけでない、根本にある逞しさもこの車の大きな特徴であり存在理由であったことを思わないではいられません。

今でこそかわいらしい趣味の車として生きながらえているけれど、半世紀にわたってフランスを中心に軽便な移動手段として無数の2CVとその派生型が使われた実績があり、まさに労働車であったことが偲ばれます。

…そんな2CVの逞しさとは真逆の私はというと、暑いのは人一倍苦手であるし忍耐力もないから、腰を上げるまでかなりの決心を要しましたが、それでも動き出してしまえば走り回りたいほうで、この際あちこちまわってみようと思ってもいたけれど…やはり甘くはありませんでした。

日が落ちているとはいえ、湿気を含んだ重い風(というより熱風に近い)を浴びて全身くまなく汗ばんでくるともうダメで、帰って水浴びでもして着替えたいという気持ちに勝てなくなります。

かくして、ひさびさの夜の散歩は給油を含む1時間足らず、わずか20kmほどで終わって再び動いていませんが、さすがに10月に入るとだいぶ過ごしやすくはなりました。

*

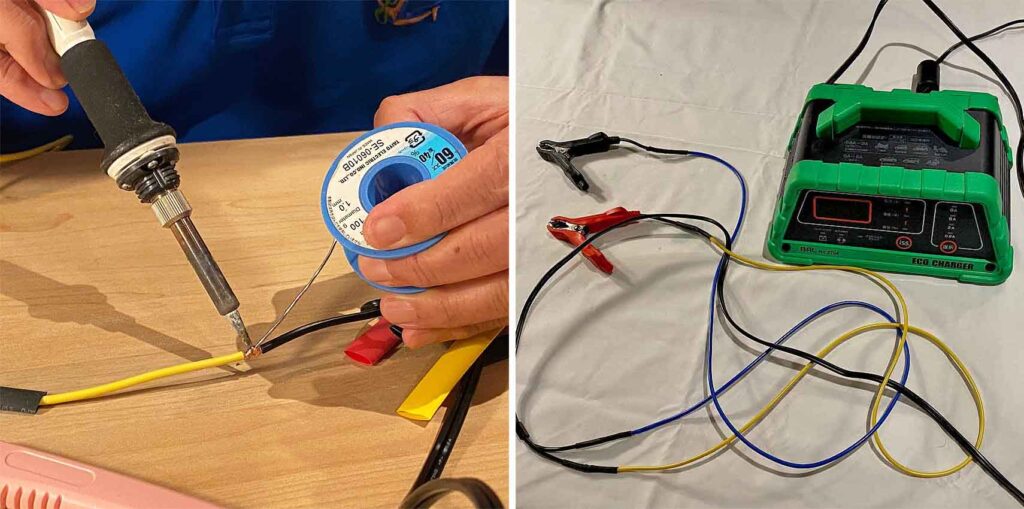

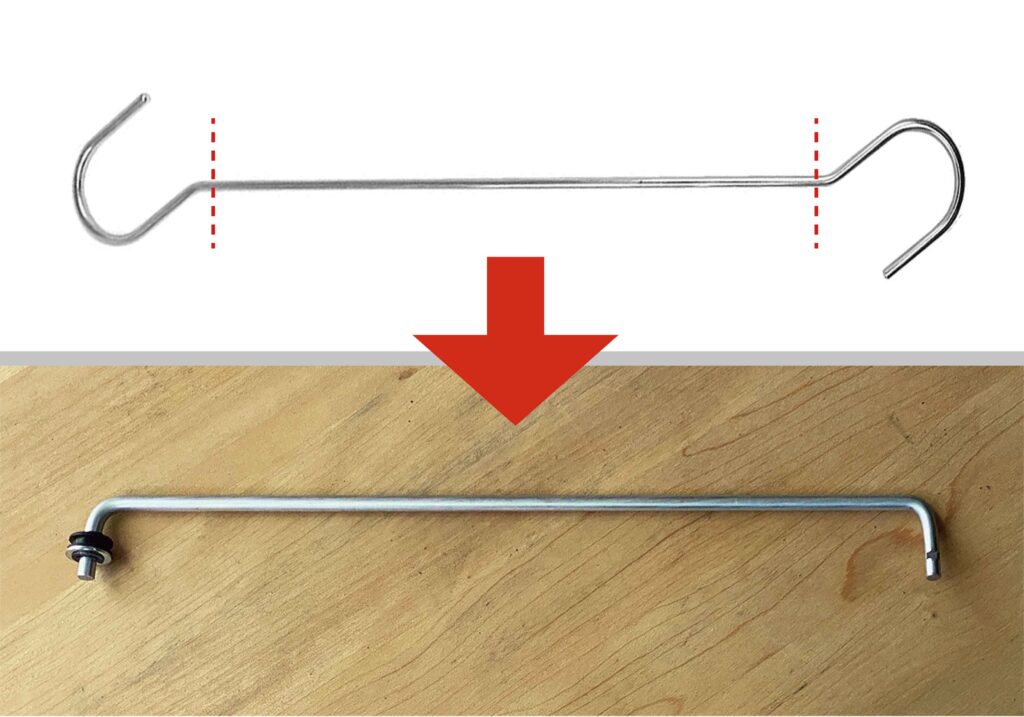

じつは巨匠号にはスペアーキーがなく「どこかにあるはずだが行方不明」とのこと、見つかり次第ご連絡いただくことになっていましたが、一向にそんな気配もないし、ひとつきりでは心もとないからネットでブランクキーを購入していました。

しかしカットを頼もうにも、街の鍵屋に問い合わせると片っ端から断られました。理由は「カット作業だけは受けていない」「万一失敗した場合の責任が持てない」というもの。

夏前のことで、どうせしばらく乗らないからと中断していましたが、最近になってようやくベテランの職人さんがやっている個人経営の店に辿り着き、先週ついに削ってもらいましたが、2CVはエンジン、ドア、給油口がそれぞれ別のキーで、大小3本がワンセットとなるから、工賃も3本分。

鍵屋のご主人は「これは(エンジンキー)珍しいですねー!」などと、手を動かしながら大いに雑談してくる人で、ミニクーパーが同じですよとか、イタリア車は鍵もいい加減であれは困るとか、ドイツ車はさすがだとかの話をされますが、最近の車は我々もわからないことばかり、中古車店などから出動要請があってもすぐに作業ができない、盗難も非常に増えている、など。

そこで思いがけないことを聞いたのですが、アイドリングストップ機能が普及するにつれて、それ由来の事故がかなり増えたのだそうで、あー、だから廃止の方向に向かっているのか!とひとり得心しました。

私はてっきり、わずかの燃料節約とバッテリーやスターターの消耗が割にあわない故のことだろうと思っていたし、お茶会などでも大方そのような見立てだったから、これは思いがけない話でした。

いわく、特に交差点内の事故がずいぶん増えたらしく、エンジン停止からペダルを踏み換えて再始動→発進するまでの、ひと呼吸ふた呼吸が遅れることで発生する事故とのことで、大いに納得!

なるほど事故というのは、ほんの一瞬の呼吸の掛け違えみたいなことが引き金になるもの。

「これは警察も自動車メーカーも絶対に言いませんけど、みんな知ってますよ!」と業界では常識みたいな話っぷりだったから、おそらく保険会社のクレームなどもあり廃止へつながったのかも、、、ま、真偽の程はわからないし、あるいはさも本当らしい都市伝説かもしれませんが、妙に納得してしまいました。

〜そうこうするうち、鍵のカットが終わりました。

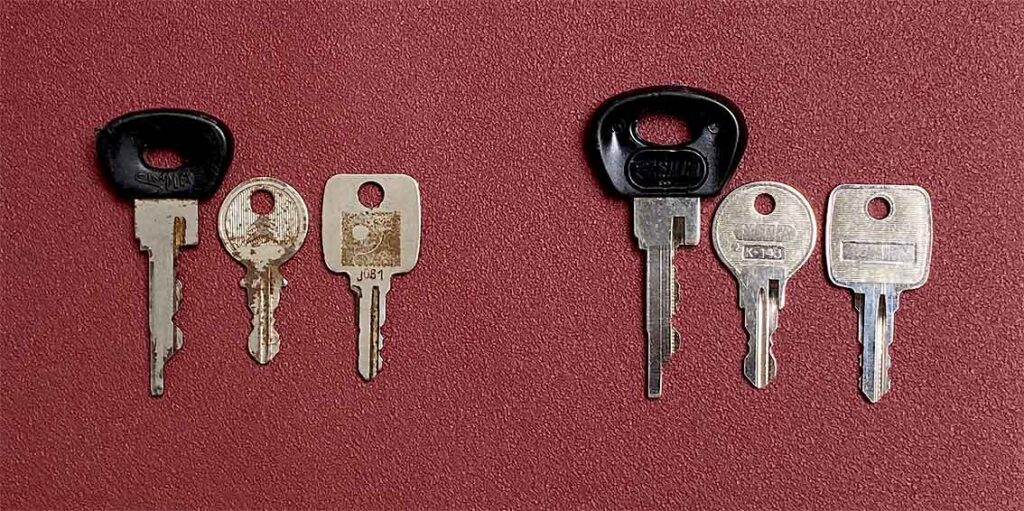

↑おまけ。新しい鍵のキーホルダーを探していたら、以前ものが抽斗から出てきました。Xm〜C6で長く使っていたものですが、白のボディは擦り切れてほぼ2トーンカラー状態。2CVだからこれを使おうかと思ったものの、気がついたらなくなっていそうで今さら不安になり、ひとまず古い鍵はスペアーとして紐で結わえて一緒に抽斗に戻しました。

ちなみに「アイドリングストップ 廃止」で検索すると、AIによるいくつかの回答が出てきますが、事故のことは一切触れられておらず、「停車時のエンジン再始動時の音や振動、発進時のタイムラグ、停車中のエアコンの効きが悪くなることなど、ユーザーから不満の声が多く寄せられています。また、右左折や一時停止など、スムーズな発進をしたい場面でアイドリングストップが煩わしく感じられることもあります。」とあるから、いかにも言外に真実が秘されているようにも思えますがどうでしょう?