おしらせ

Yahoo記事に、ベルランゴを改造して2cvもどきにするブランがあるのを見つけました。イタリアのカロッツエリアが手掛けるようです。流石昔からイタリアのコーチビルダーは有名です。日本ではシトロエンは少数派ですが、向こうでは充分2cv人気があるのでしょうね。日本でも以前レトロ懐古的なクルマが発売された事がありましたけど、上部だけの懐古主義で、何も心に刺さらなかった気がします。フランスの農民の為のクルマがこんなに愛されるのは、恐るべしと言わざるを得ません。

Yaho

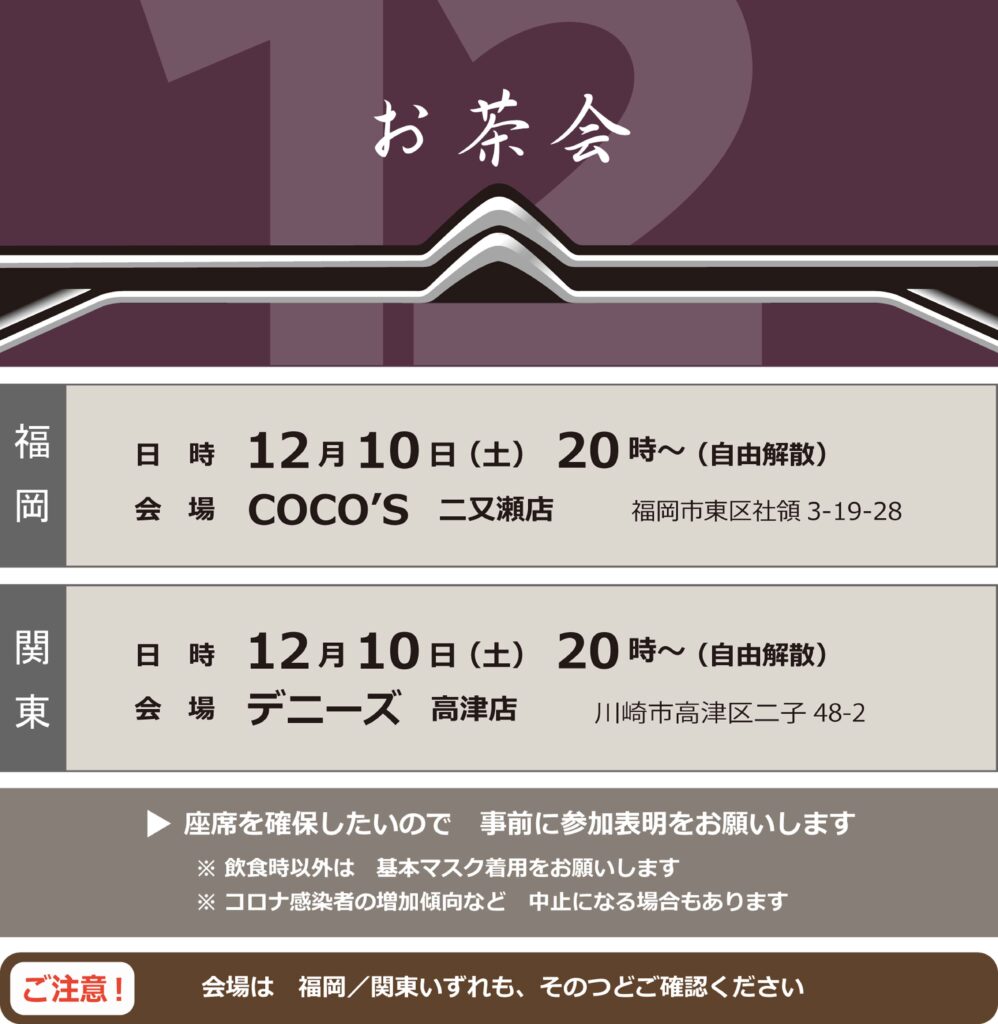

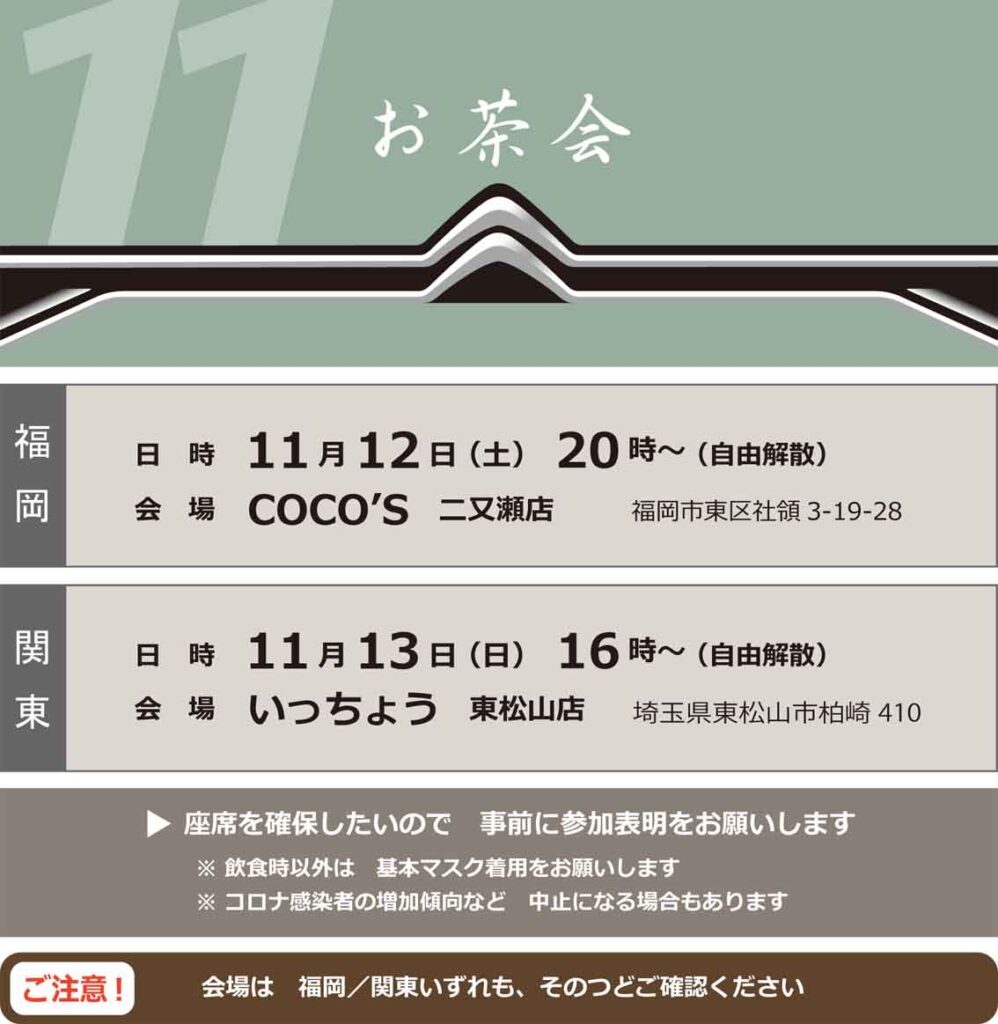

11月の関東お茶会は、11/13(日)にいっちょう東松山店にて開催だったのですが、ちょうど紅葉で色づきだして駐車場もとてもよい雰囲気でした。また、日曜日であったことなどからか、お昼過ぎのすいている時間のはずのお店が結構にぎわっていて、コロナも終わりつつあるな、と思わせるものでした

NoさんのC6は今回生憎欠席となったSさんのご紹介頂いたショップでのスフェア交換が完了し、乗り心地のお披露目でした。(関東のめぼしいお店はどこも混み合っていて、なかなか難しい状態なのです)

お茶会の途中でお店を抜け出して同乗試乗させていただいたのですが、元来決して悪くはなかった乗り心地がさらに良くなり、新車のころを彷彿されるものになりました。その後、私のC5の試乗を行ったのですが、同じハイドラクティブ3+なので乗り心地の方向は同じなれど、フラッグシップと同じとはいかず、クッションが薄いというか、フランスベッドと国産の普通のベッドくらいの違いはありました。

取り外したスフェアはMさんに行くことになり、MさんのC6もこれで乗り心地が良くなるといいな、と思っています。

Naさんの2CVは10月にキャブレターのガソリンホース取り付け部のカシメが外れて出火したとの話を以前聞いており心配しておりましたが、幸いなことに被害はそれほど大きくなく、燃えたハーネス類のやり直しから着手し、復活を目指されているそうです。

そのほか、前夜開催されていた環8お茶会の様子の話、MさんのC3購入経緯のお話、コロナ罹患怖い、食品検査のこと、CCQ福岡お茶会も参加したい、恐妻家とは、などシトロエンの話に限らない幅ひろい話が展開したお茶会になり、翌日は仕事の人も多かったことから、20時半ごろの解散となりました。

はじめに、以前自己紹介の際に写真が上手く挿入されずchirac様に手直しして頂きC3の写真が表示されるようになりました。

11月CCQ関東地区ミーティングの際にブログの使い方、写真の掲載方法を埼玉のTAMAより教えて頂きました。少しずつ使い慣れていきたいと思います。

本題ですが今回はスイーツのお話です。

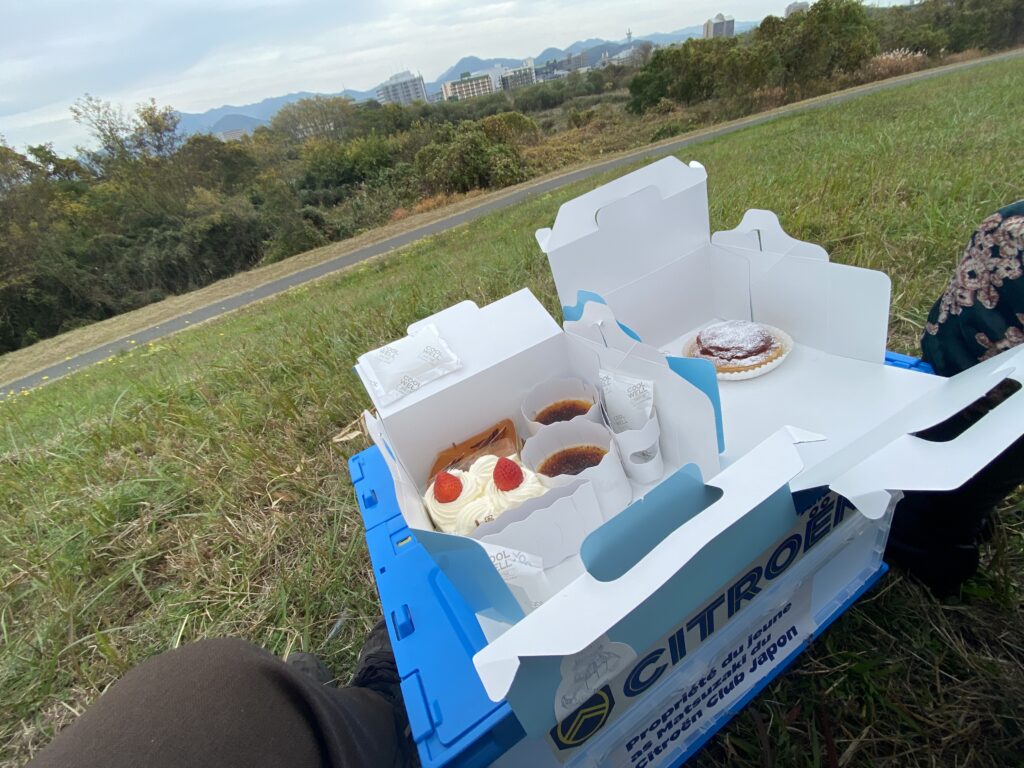

CCQ関東地区ミーティングが東松山で開催されるため少し早起きをして群馬県桐生市にあるケーキ屋さんへ行ってきました。

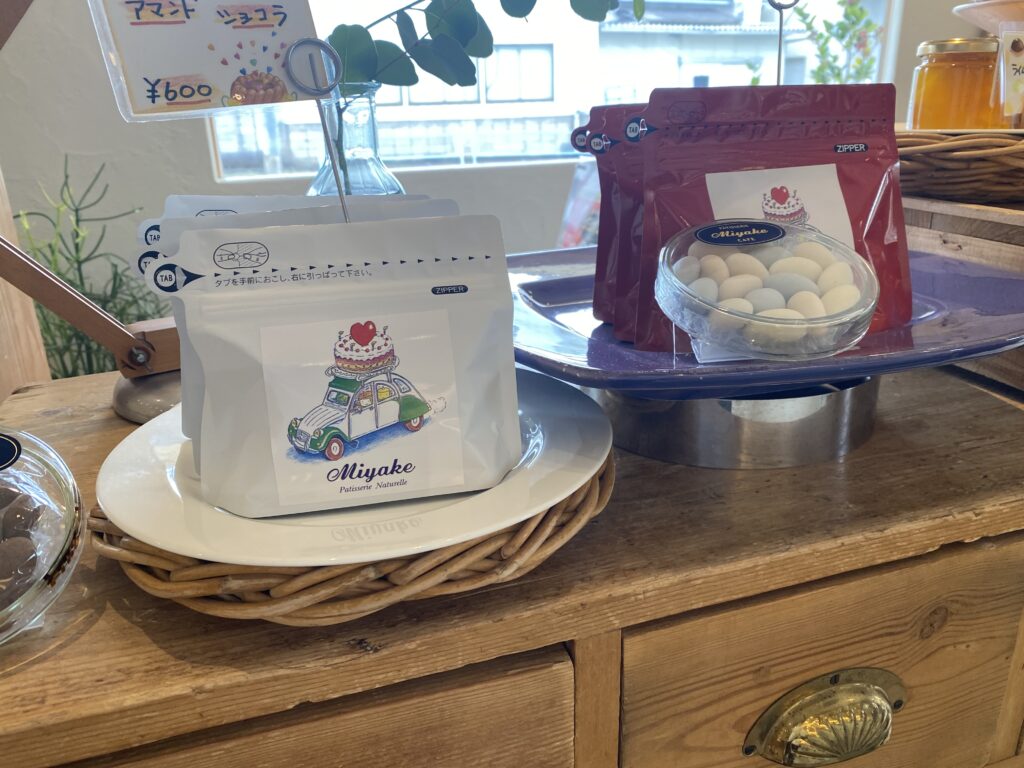

パティスリーナチュレル ミヤケ さんです。

おそらく知ってる方や聞いたことある方もいると思います。FBMやその他イベント等に出店もされています。

ミヤケさんの名物はかぼちゃプリンです。

以前に天皇陛下が桐生市に訪問された際に2度献上された品です。

イベント出店時に乗っていく2CVです。

ラッピングもかなり可愛いですね…!

パッケージも2CVの絵柄付きです。

オーナー様と小一時間話し込んでしまいました。

オーナー様との出会いは去年11月に行われたキャンプの時でした。

夕方にDS21で来られ、自分は声をかけられないまま帰られてしまいました。

周りの方々に聞いてみると群馬県でケーキ屋さんをしているとの情報を聞き、桐生市にあるミヤケさんだと確信しました。

今年1月に開催された代官山モーニングクルーズの最終日にもオーナー様はDS21で来られたものの、また声をかけられませんでした。

ですがFBMでミヤケさんが出店しているとの情報を聞き、やっとオーナー様とお会いすることができました。

近くに川がありその土手沿いでケーキを頂きました。ショートケーキ、かぼちゃプリン、ブリュレ、アップルパイを購入。どれも最高の朝ごはんでした。

近くに来られた際はぜひ寄ってみてください。

いつごろだったか、シトロエンのトートバックが色がきれいで欲しかったのに出遅れてしまい、数カ所のディーラーに問い合わせしたときは、どこも完売したばかりで一つもなく悔しい思いをしました。

関東のTAMAさんにも「見かけたら買っておいて欲しい」と頼んではみたものの、いろいろあたっていただいたようですがダメでした。

それが、先日ひょっこり郵便受けに入っており、なんと蒲郡FBMに参加されたKさんが現地で売られていたものを買ってわざわざ送ってくださったとのこと。

思いがけないサプライズにうれしい悲鳴を上げました。

大願成就ではありますが、もったいなくて使う勇気がありません。

*

ついでにもうひとつ。

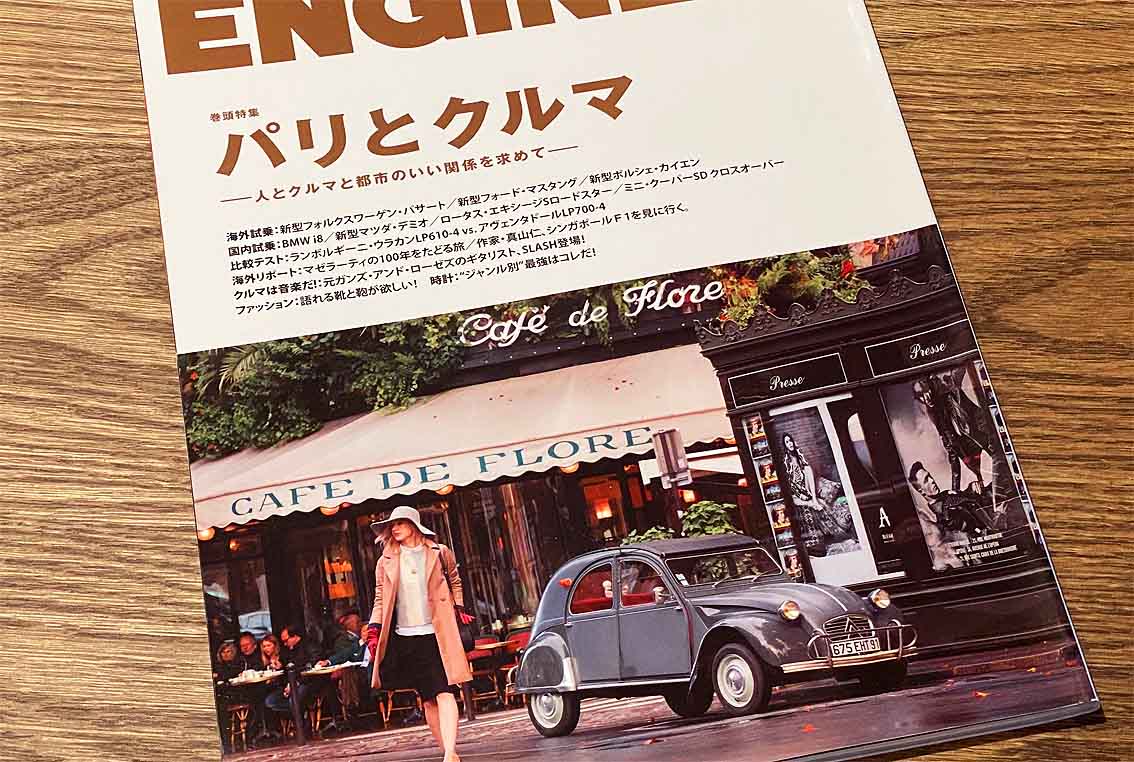

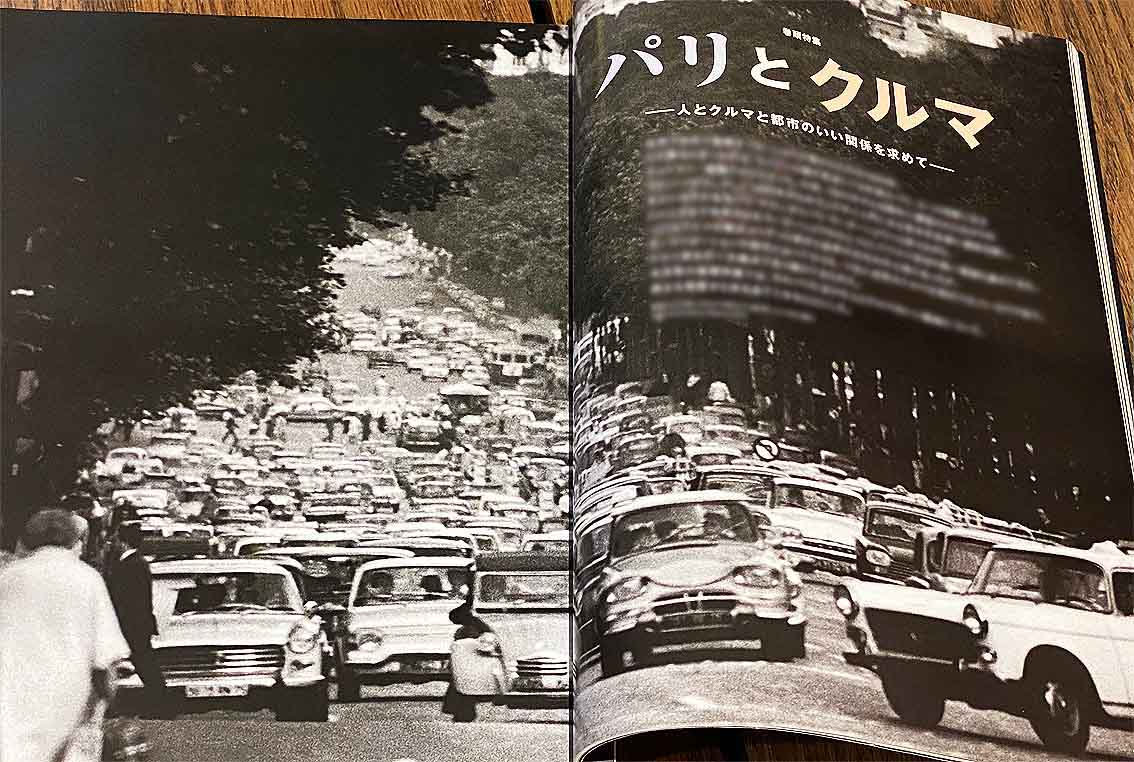

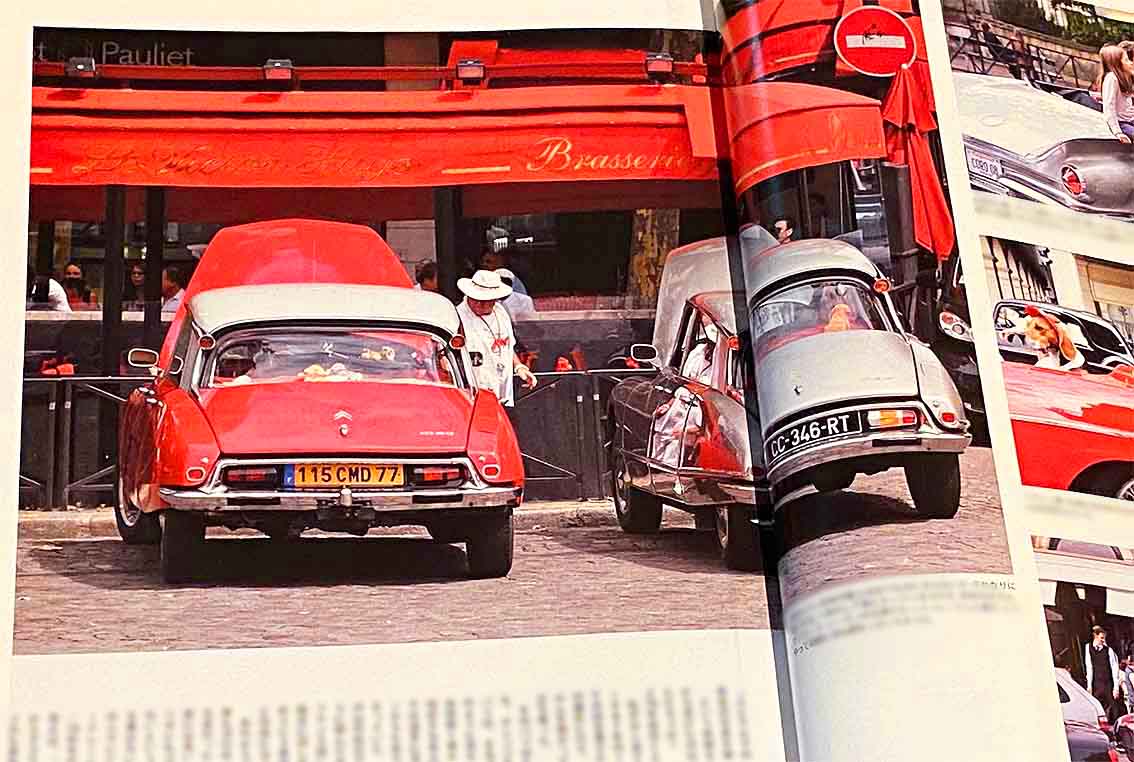

先日ブックオフに立ち寄ったとき、私はこの手の店では車の本や雑誌を見ることはないのですが、たまたま入荷したばかりなのか、ENGINE誌がまとめてワゴンに載せられて通路に放置されていたのでチラッと目をやると、大半はドイツ車やスポーツカー特集などですが、そこに一冊だけ背表紙に「パリとクルマ」という文字を発見。

パラパラやると、きれいな写真がいろいろあるけれど、2014年の雑誌だからなぁ…と思っていたら、なんと110円!なので買ってしまいました。

ところが、8年前とはいえ、さほど古さを感じさせないどころか、むしろ近ごろの元気のない雑誌よりどのページも生き生きして全体が輝いているのはちょっとしたショックで、それが新鮮で楽しめました(EVのような忌々しいものがないのも気分がよろしい!)。

何事も情熱があれば、自然に魅力が宿るということでしょうか。

(左)閉鎖されたオルネー工場跡にシトロエン博物館があり、非公開ながらその所有台数はおよそ600台とのこと!

(右)シトロエン専門のミニカー店があるなど、やっぱりアチラは根っこが違います。

(下)夏場はこうしてエンジンを冷やしているそうで、いちいちがキマっている本場ならではの光景。

Aです。お茶会やFBMの写真が流れてくると良いなーと思うこの頃。なんとか都合つけてお茶会参加すべく作戦中です。

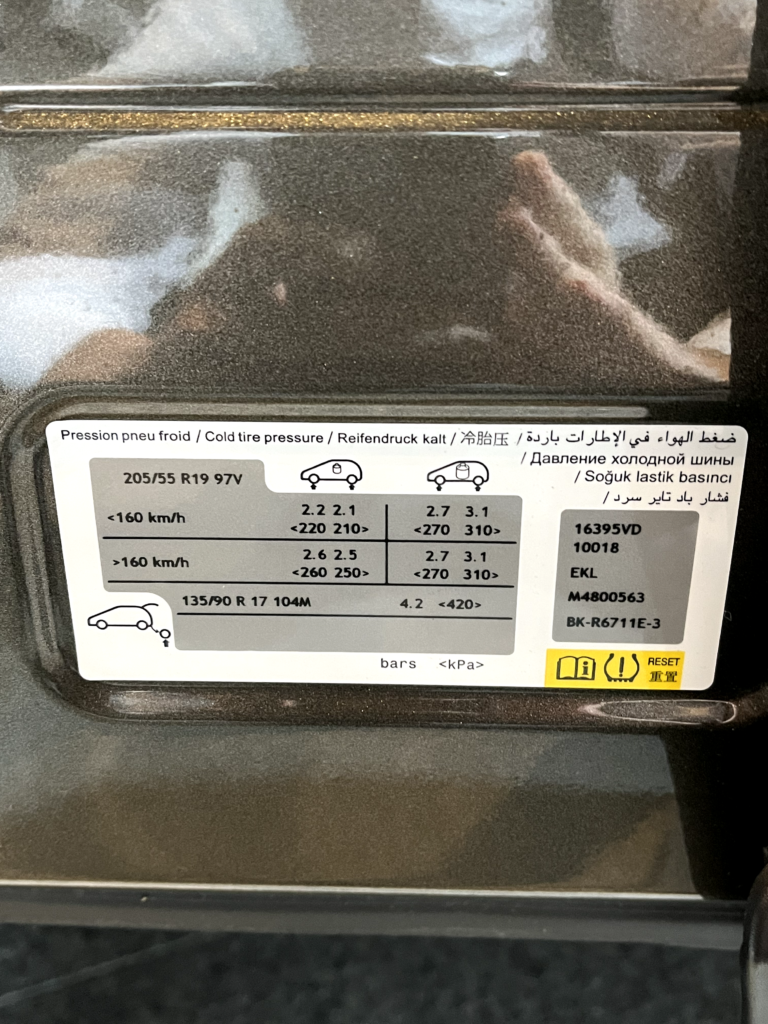

早いもので10月はC6の車検でした。135,196km。部品交換等は無く、オイル、冷却水、ブレーキフルード交換だけで完了。その後にワイパーとエアコンフィルタをDIYで交換。但し、パワーステアリングのリターンパイプのカシメが危なそうだとのことでそろそろ部品探しが必要みたい。前車のDS3の時は水漏れ、オイル漏れ・・でたびたび主治医にみてもらっていましたがC6のほうが丈夫みたい!?

話は変わりますが、C6はCXのイメージが大きいですがボディサイズが2周りも大きく実際に車を見るとかなり異なった印象です。CXはいなくなってしまいツーショットは叶いませんでしでしたが、写真だけでも並べてみます。

どちらもロングノーズ&ショートデッキが素敵です。CX シリーズ2が1985年でXMを挟んでC6が2005年です。20年の時が過ぎています。スパッツが無いのが大きな違い?

C6にこれからもヌルヌル走ってもらおうと思います。

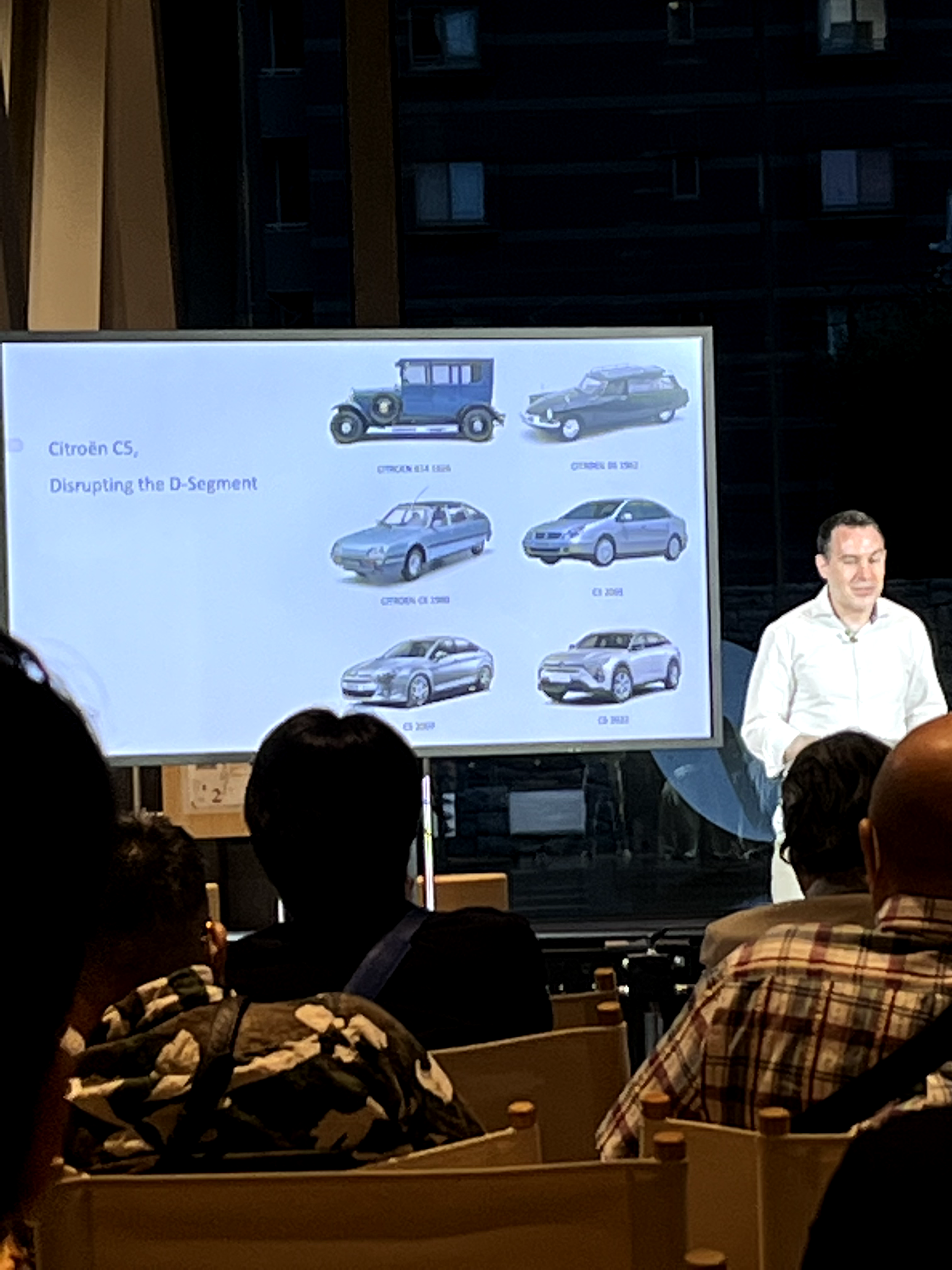

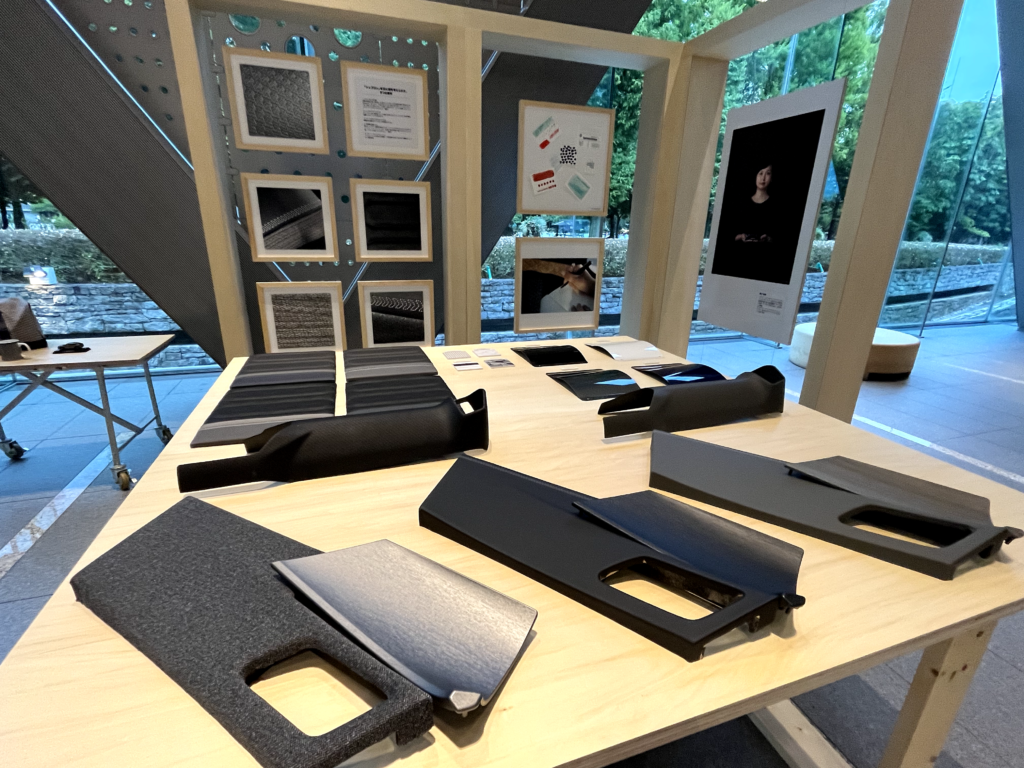

ご報告が少し遅くなってしまいましたが、8/29に東京都現代美術館で行われました、シトロエンオーナー向けのC5X発表会に参加してきましたのでレポートさせて頂きます。

こちらの発表会は8月上旬のシトロエンニュース(メールサービス)にて募集があったもので、50組との制限があった関係で厳しいかと思われたのですが、幸いにも参加することができました。発表会はシトロエン車での参加が求められたこともあり、歴代シトロエンがぞろぞろやってきて、なかなかの景色でした。(私は前後の予定の関係で、無理言って電車で参加としてもらいました)

内容については各種WEBニュースなどにも掲載がありましたので割愛しますが、日本市場はシトロエンにとって重要なので、引き続き積極的に販売を行っていく、との言葉が聞けたのはうれしかったです。

C5Xについては、シトロエンの伝統?でこれまで見てきた写真ではあまりぱっとせず、正直なところあまり興味も湧かなかったのですが、実車を屋外、とりわけ都会の景色の中で見たときに、これはすごいと思わせるデザインでした。

灯火類のデザイン、衝突安全を考慮した厚みのあるボンネットやSUV風味のフェンダーアーチなど、アイキャッチになる部分はいかにも現代の車らしい感じがある一方で、昔からのシトロエンのエッセンス的なものが車体のデザインから見られて、なんとなく肌合いが合う、というか遠い従妹?に会ったような安心感でした。

サイドの写真を見ていただくと分かりやすいのですが、長いホイールベースや窓の下のラインがリアドアの途中から明確にキックして上がっていく感じ、各ピラーを上に伸ばしていくとほぼ一点に交わること、ドアノブがやや低いあたりにあること、チョンとついたフラットなリアスポイラーなど、なんだかXmとの近似性を感じました。

私が以前乗っていたXmとC5Xの公式写真を比べてみました。グリーンハウスから上が似てるように思います。

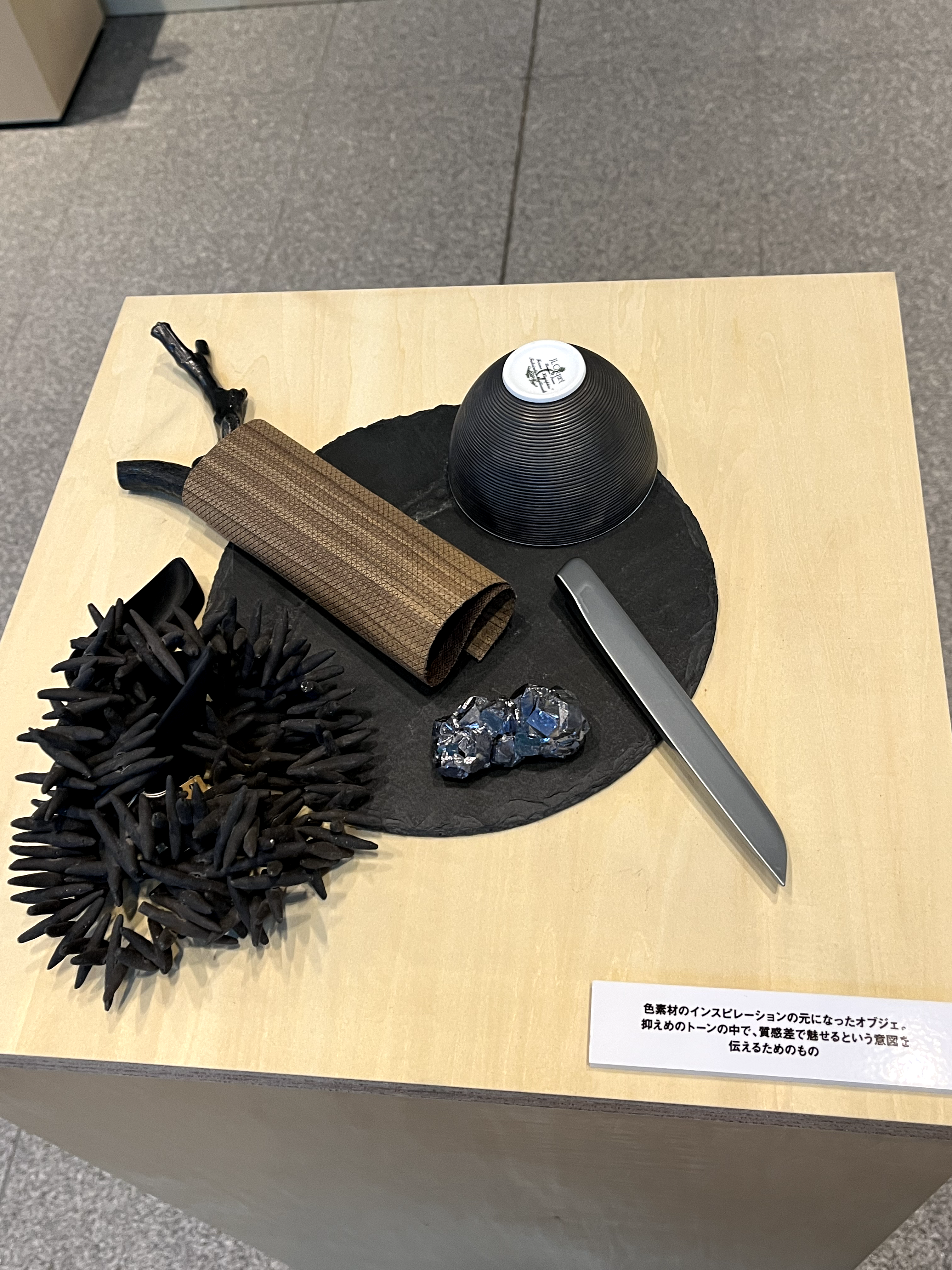

インテリアでは、カラー&インテリアインテリアのテーマがZEN(日本語の「禅」)とのことで、どちらかというと色を抑えめ且つ、現代の車としてはあっさりとしたデザインで、近年のきらびやかなデザインに辟易としていた身としてはほっとするような印象でした。

ちょっと気になったのは、シトロエンのロゴ各所にあしらったインテリア、との説明の際に「シェブロン」と発言されていました。実際にシートの柄なども「ダブル」シェブロンではないことから、シトロエンのマークはいわゆる「へへ」から「へ」になりつつあるのかも知れません。これまでなじんできたダブルシェブロンとのお別れかもしれませんね。(ただ、撮影してきた写真を見る限り、説明看板には「ダブルシェブロン」の文言があるので、単に説明者の問題だったのかも知れません。)

パワートレインはお馴染みの1.6ターボとそれにハイブリッドを組み合わせた2種類しかありませんでした。本当は1.2ターボとか、ディーゼルが欲しかったところですが、環境規制もあって難しいのでしょう。

まもなくデーラーへの配車も始まるでしょうから、ぜひ現車を見て、試乗してみてください。私も身近なところで見られるようになるのが楽しみです。

今日、私用で出かけていたのですが信号待ちをしていましたら奥の駐車場になにやら・・

これは!僕が2番目に好きなシトロンではありませんか!

しかし観察するとフロント下の

落ち葉の積もり具合や不自然なリヤの車高

ヤレ具合からして随分動いてない様な感じです。

どんな事情があるにせよ不憫でなりません。このまま朽ちていくのでしょうか・・

僕にはこれを維持する根性も無くこの場を跡にしたのですが

ちょっと切ない投稿になりました。

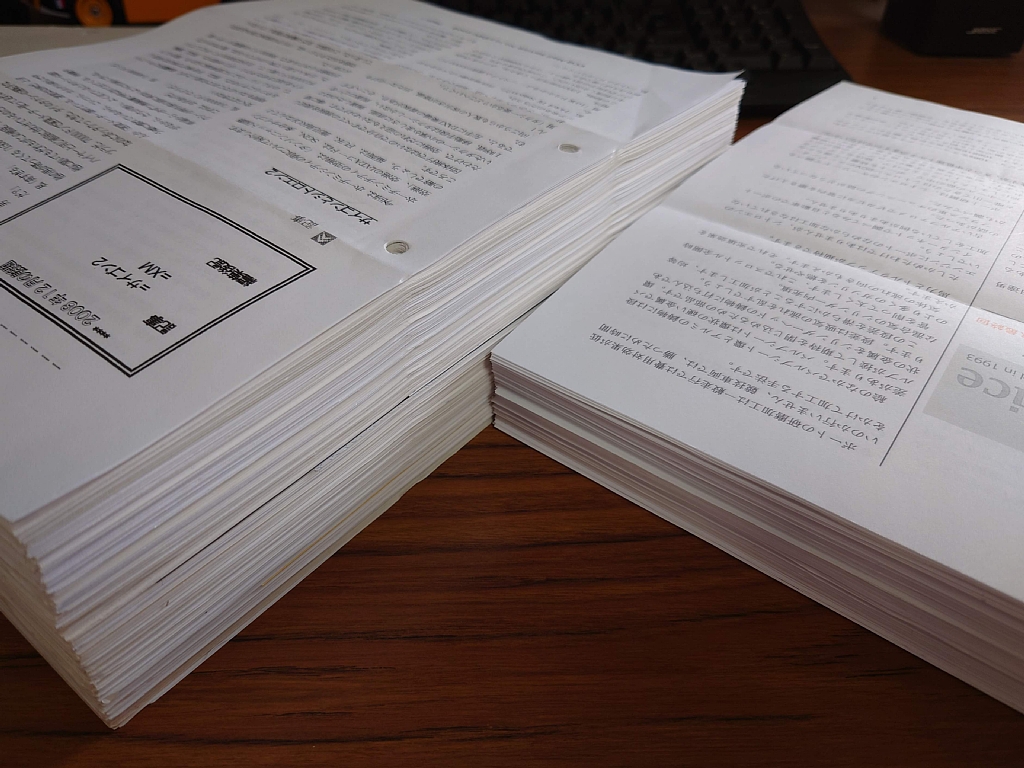

7月のお茶会でCCQのミーティング案内とメールサービスを綴った分厚いファイルを持参しました。皆さん驚かれ、当時を思い出したのですが、まだ続きがあるよとの一声に自分自身がびっくり。続きもファイリングしたはず・・・。

夏休みに片付けていたら出てきました。残りの部分が。

ついつい読みふけってしまいます。2017年に自ら投稿していたりと少々小っ恥ずかしいですが。5年前のことですが記憶とはあやふやなものですね。

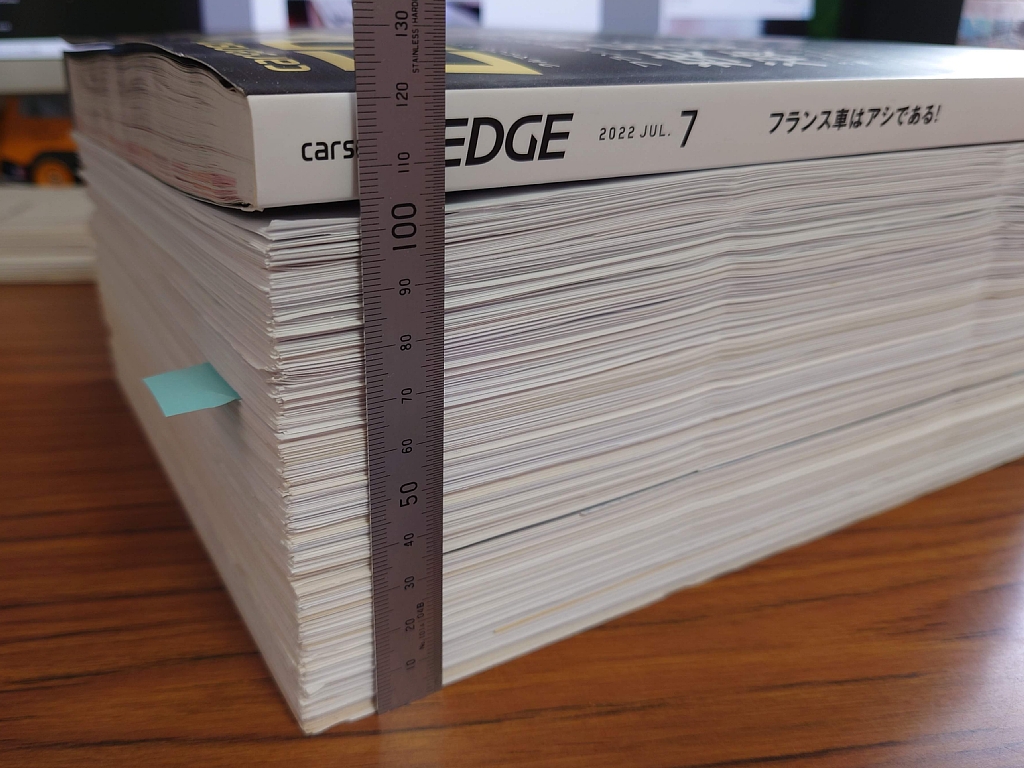

1997年から2017年までを重ねてみると、厚みが100mmmも!。EDGEの厚みと比べようもない厚みとなりました。ブルーの付箋の上が2009年~の分です。

紙の記憶はページをめくる感触・音やA4サイズの視野の入り方が好きです。デジタルも手軽でいいのですがアッサリしすぎなのかな。

懐かしさとともにあらためてCCQの歴史をずっしり感じた一日でした。