C5エアクロスに乗りはじめて5年目を迎え、時の流れの早いのに驚きます。

今回は、最近のクルマで当たり前のCarPlay/AndroidAutoに関するトホホなお話。

車両を購入したのは2020年、楽天モバイルが急拡大をはじめた頃だったのか「今ならタダでスマホが使えるらしい」という話を聞き、ならばクルマ専用にしよう!と契約したのがコトの始まりでした。

スマホはシャープのAQUOS、まず私はこの種の理解や扱いが「超苦手」で、自慢ではありませんが自分でもイヤになるほど低レベル。さらに自宅はiMacとiPad、スマホはiPhoneとApple一色だったのが、Androidはまるで勝手が違い、ちょっとした画面の出し方ひとつからわからないし、iPhoneで覚えたことのほとんどが役に立ちません。

とはいえ、入手した以上はどうにかしてクルマに繋ぎ、音楽を鳴らし地図アプリをモニターに映すところまで漕ぎ着けないと!という一念で、そのため神経はすり減らし、脂汗が出る思いでした。

なんとか繋がるところまで到達したものの接続状況は信じがたいほど気まぐれで不安定、ちょっとした振動や何かの拍子にスマホに手が少し触れただけでも、パッと通信が切れてしまうなど腫れ物に触るよう感じです。

エンジン始動後かなり走っても、待てど暮らせど繋がらないこともしばしばで、そのたびに接続コードを挿し直す、スマホを再起動する、赤信号でクルマのエンジンを再始動してみる、はては接続コードが悪いのかもとこれを何度も買い直したりしたけれど変化はなく、いつの間にかこれが日常になりました。

Androidも使っているうちに慣れてくるだろう…と思ったのは(少なくとも私の場合)大間違いで少しも馴染めず、ついには操作するだけで気が滅入り頭痛がするようになり、ゆっくり触ってみることもしませんでした。

楽天モバイルは電波状況が芳しくないといううわさもあり、なにしろ基本はタダなんだから多少のことは仕方がないとしても一向に改善の気配もなく、どうかすると繋がる→切れる→繋がる→切れるを数秒ごとに繰り返すこともあり、AQUOSがそこまでデタラメな製品とも思えないから「これはもしやクルマ側の問題なのでは…」という考えが頭をかすめるようにもなりました。

信頼性はむかしとは雲泥の差とはいえ、そこはやっぱりダブルシェブロンであることを思うと自信はなくなり、、、やはり車両側の問題ではないか!?

ディーラーに持ち込むことも考えたけれど、こんな電気的な再現性のないことにすぐ集中してとりかかってくれるとも思えないし、なにかと後回しにされ、長期入院となればその間ずっと野ざらし、本国発注の部品交換になったり、それがもとで他に電子的な不都合や悪影響が及ぶ可能性だってあるかも、、、

そうこうするうち保証期間の3年は過ぎ、延長保証はしていなかったから、以降は高額な自己負担になるかも…などと考え出すといよいよ足は遠のき、ついにこの件でディーラーに相談はしませんでした。

また、楽天モバイルの無料期間もとっくの昔に終了しており、お安いながら料金が発生していることなど、あれこれと考えるだけでも憂鬱になって、早い話が現実から目を背けるようにしてまた使い続けることに。

*

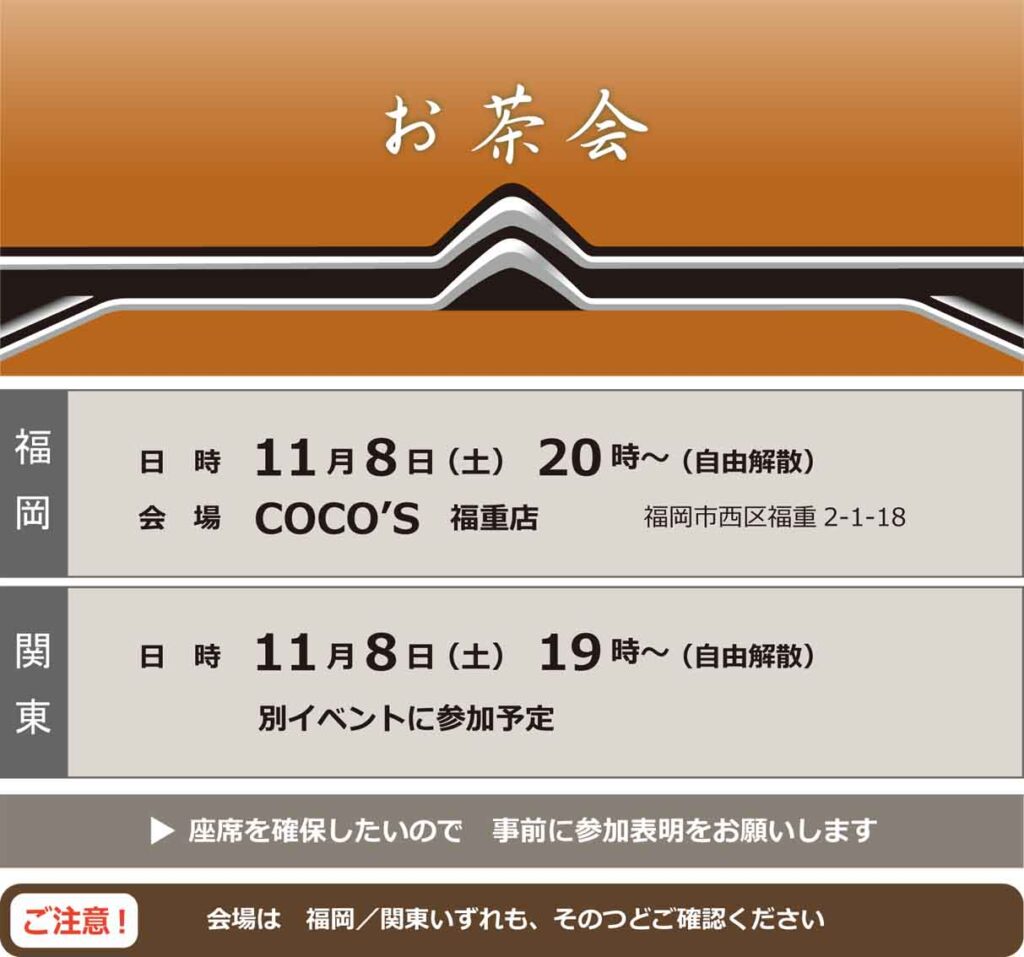

さらに時は流れ、今年の5月、KunnyさんがC3エアクロスを購入されました。

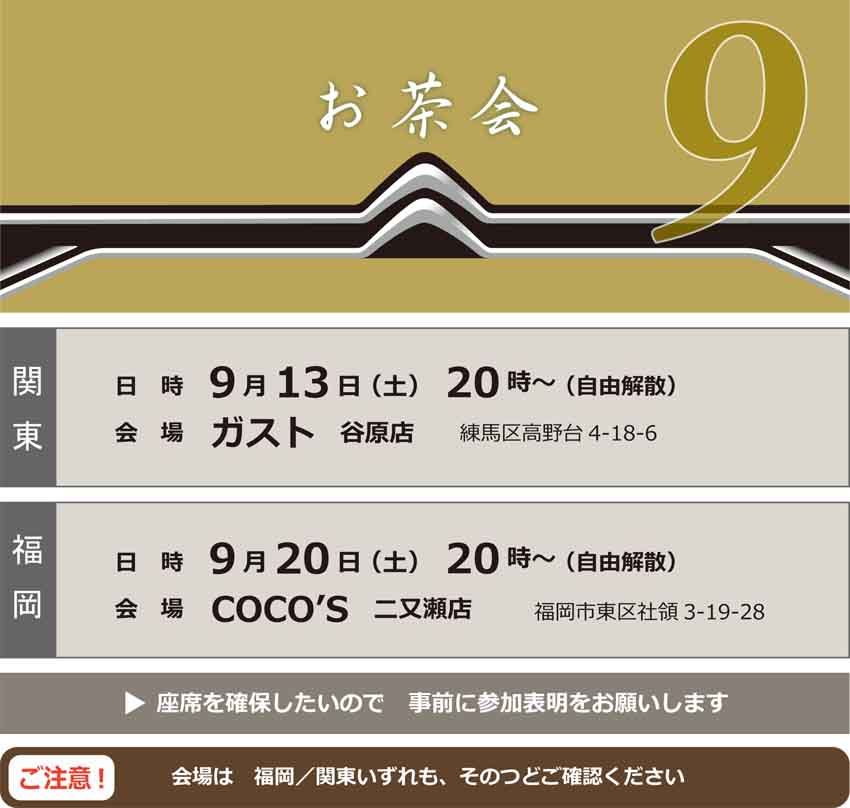

お茶会で乗せていただいたとき、センターコンソール奥のUSB差込口で小さく光るものが目に止まり、何だろう?と思って尋ねると、スマホとクルマを結ぶ発信機のようなもので、Bluetoothで繋がってコードレスになるから大変便利とのこと、そういうことにからきし疎い私は、へえー!というわけでさっそく購入してみることに。

いわれるままAliExpressを見ると、似たような製品がズラリと出てきて、値段は概ね3000円前後といったところ。

注文から一週間も経たないころ、シワくちゃの汚い封筒に入れられて「それ」が届きました。

さっそくクルマに差し込みますが、それにもペアリングとやらのちょっとした設定があり、まごついているのをKunnyさんが助けに来てくださったのですが、繋がったのはiPhoneだけでAndroidはどうしても反応しませんでした。

それで仕方なくiPhoneを数日使ってみたら(実はこのとき初めて!)、あっけないほど快調なことに唖然となりました。車に乗ってエンジンを掛けると、はやくもカバンの中のiPhoneとやり取りしてパッと繋がっているし、長年悩まされた途中で切れるといった悪夢のような症状もゼロ、結局クルマ側の問題ではなかったようで…そのこと自体は良かったけれど、Androidもしくは端末が原因だったことはもはや疑いようもない。

これまでの時間があまりに馬鹿みたいで、せめて一度でもiPhoneに繋いでみれば…と思うと、それさえしなかった自分の怠慢と無策と愚かさに腹が立ったというか、呆れたというか、、、

そうだとわかればAndroidなんぞ一日でも早く厄介払いしないではいられなくなり、調べると解約の手続きはネットから自分でするのがルールとのこと。こうなった反省もあって、今度ばかりは手続きに全力投球することに。ところが、これがどう足掻いてもダメでログインさえできず最後の格闘、しかし私の手に負えることではないことを察し、その勢いで店舗へ乗り込みました。

なんと、そこでもこの端末は頑として反抗姿勢を崩さず、店員さんも一時間近くも真顔でがんばってくれたけれどついにお手上げ、やむなく店舗からセンターのようなところとやり取りをして、最後は大元から強制終了するかたちで解約と相成りました。

この端末がどうしようもない「外れ」だったようですが、とはいえ4年半も延々と放置し続けたのは自分の責任です。

解約からひと月ほど、電源の切れたスマホが机の脇に放られてうっすら埃を被っているのが、すべてが終わったホラー映画のラストシーンみたいですが、ふと「楽天」という字義を調べると「自分の境遇を天の与えたものとして受け入れ、くよくよしないで人生を楽観すること」とのこと!!!

↓

iPhoneに変えて落ち着いてみると、地図が選択できることも(今ごろ!)わかりました。以前はカーナビを単体で購入し取付を頼んで、それだけでも嬉しかったのが、今では携帯をつなぐだけ。面倒な地図の更新も必要ないし、さらに数種から選べるなんて思いもよらなかったこと。でも、昔のどこか不自由でガマンを伴っていたころのほうが、ずっと楽しくてワクワクできたことも事実。すごいばかりで、カサカサしたつまらない時代。

※なぜかうまくキャプションが入らないからこちらから。

(上)iPhoneにあるAppleのMap。道筋が太くてわかりやすいが、昼間は色調の関係で見づらく、画質がやや荒い。

(中)Yahoo!Map。まあ無難な感じで、こちらも画面がやや荒い。自車の向きがなぜか下向きになっているけれど、動き出せば直る。

(下)Googleマップ、画質は最も繊細で色調も良いけれど、雰囲気はやや無機質で、道幅の表示などは変化に乏しい。

ナビ機能を比較するまでには至っていません。